Profile

神保 彩歌(じんぼ あやか) 先生

札幌日本大学中学校・高等学校

数学科,中学部数学担当

中学1学年副担任

国公立大学教育学部で数学教育を専攻。もともと計算や算数、数学の答えがはっきりしているところがどの教科よりも好きで、高校生のときの友達との教え合いが教員を目指すきっかけとなりました。かなり昔の話ですが、大学では数学だけでなく、教育に関する幅広い知識や技術を学びましたが、とくに遠隔授業のやり取りや視聴覚教材の企画・作成については今でも鮮明に覚えていて、その経験が今の教育現場でも確実に生きています。今でも、もの作りは好きで、最近では錯覚工作キットを使って立体アートを作ってみました。もの作りをしているときには、授業に生かせるものはないかと考えることもあります。

ボールが上がるんですよ。

Students

RIさん

HTさん

(取材日:2025年10月7日)

INDEX

- 授業の様子

- 授業案

- 対談 ~基本に忠実で丁寧な授業~

第10回は生徒参加型の地理の講義の記事を書きました。50分の授業の中で138回もの問いを発し、そしてそれに応える形で授業を進行していくのは、高度な能力と豊富な経験が必要となり、だれにでも真似できるものではありません。

今回の記事はちょうど教育実習生の時期とも重なるため、初任の教員が最初に到達すべき「基本の授業」とはどういうものかをベテランの神保先生の協力をいただき作り上げました。これまでも丁寧で楽しく分かりやすい授業と定評のあった神保先生に「基本の形」にこだわり実践した記録です。

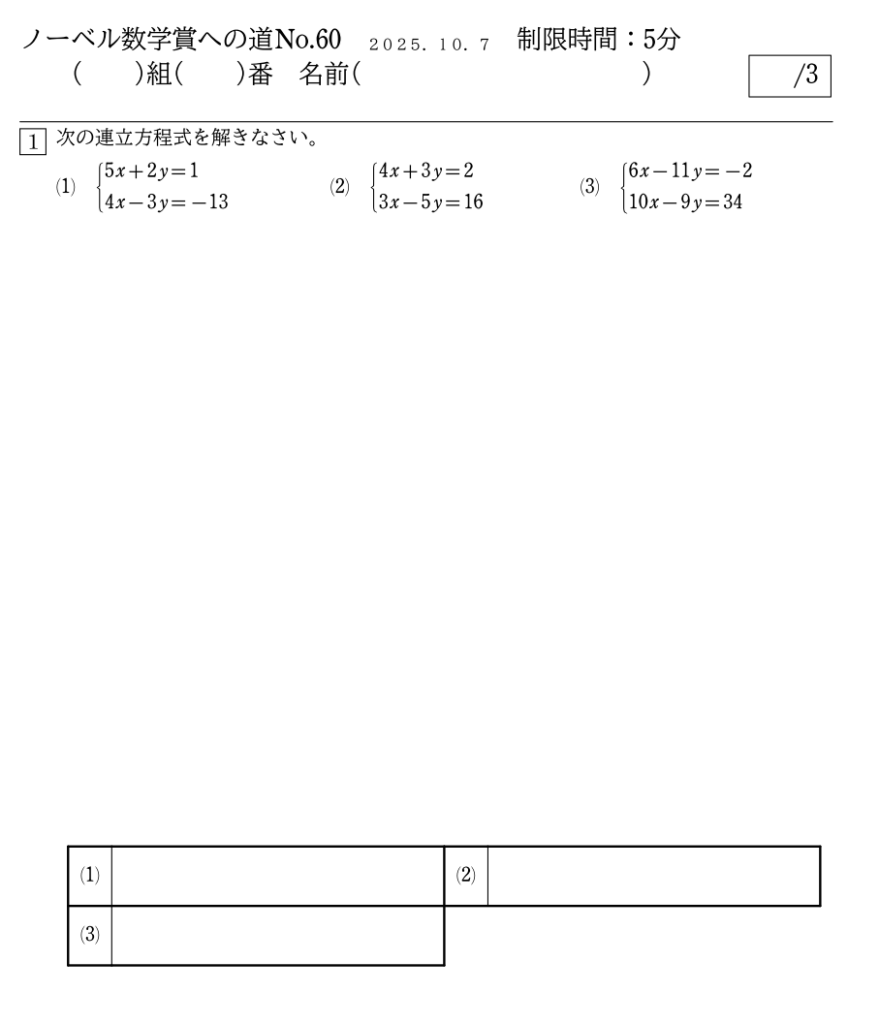

■授業の様子

今回の授業は中学1年生の数学です。二つの未知数を連立方程式から求める方法の習得を目指しています。時節柄、生徒の画像の掲載ができませんが、先生や生徒の発言をできるだけ忠実に表現しながら授業の様子を書いていきますので、想像しながらお読みください。

(授業開始のチャイムが鳴る)

先生:気をつけ。――これから始めます。お願いします。実は今日は取材の方がいらっしゃっています。

取材者:あ、はい。札幌日大の授業を取材して記事にする仕事をしています。今日は取材で訪れました。授業の音声を記録させてください。みなさん、ぜひ積極的に発言お願いしますね。よろしくお願いします。

先生:では、始めます。いつも通りまずは小テストを行います。

(小テストが配られる)

(生徒は5分間連立方程式・3問の小テストに取り組む)

先生:今日は小テストが3問だけだったので、答えを確認します。時間足りなかった人は、このあと直しておいてね。答えは口で言うだけにします。(1)x=−1, y=3(2)x=2, y=−2(3)x=7, y=4 ですね。

このあと、解き方の確認をしていきます。前後左右の人とやり方を確認してOKです。前回欠席した人にはプリントを配ります。

(小テストの計算方法の確認が行われる)

先生:今回の問題は「係数をそろえて消去」するタイプでしたね。

(1)は上の式を3倍、下の式を2倍にした?――OK。

(2)は上を3倍して・・・xを消した?――なるほど。

(3)は上の式を5倍かな。最小公倍数でそろえてるね。今の話を聞いて「なるほど」と思った人は、解き直しに活かしてくださいね。

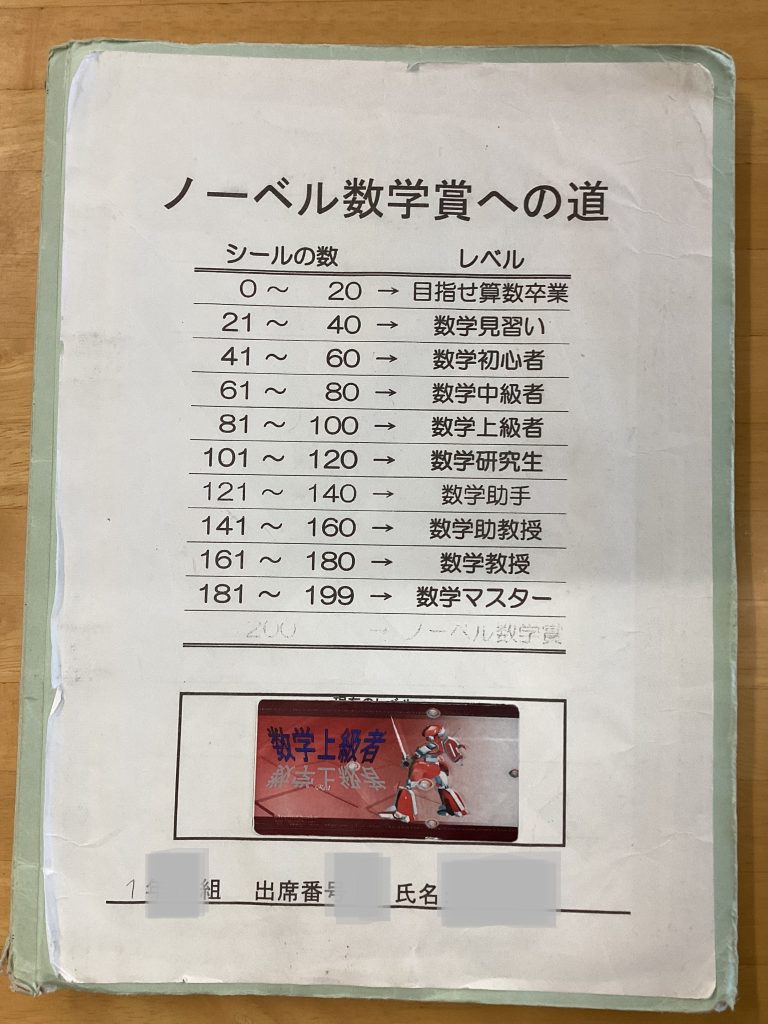

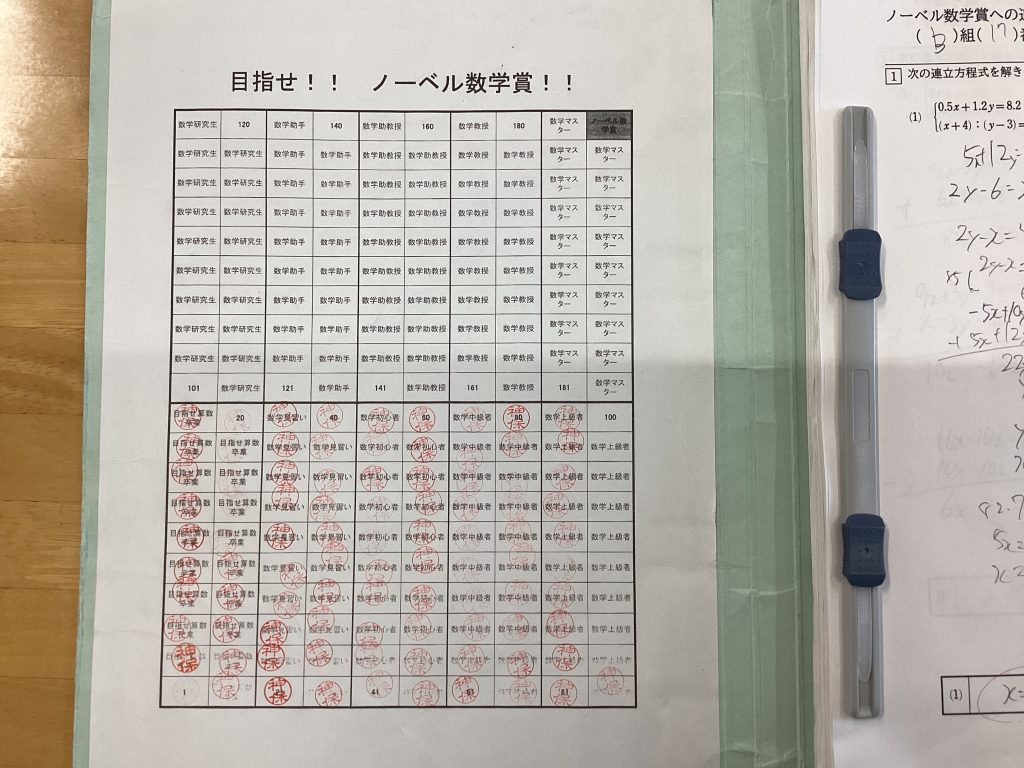

先生:はい。終わった人はファイルに入れて、ハンコ押すよ。

(生徒は小テストをファイルに綴じ、先生はハンコを押して回る)

先生:さて、今日の授業では少しタイプの違う式に挑戦します。

「A=B=C の形の方程式」をどうやって解くかです!

(テキストのページが案内される)

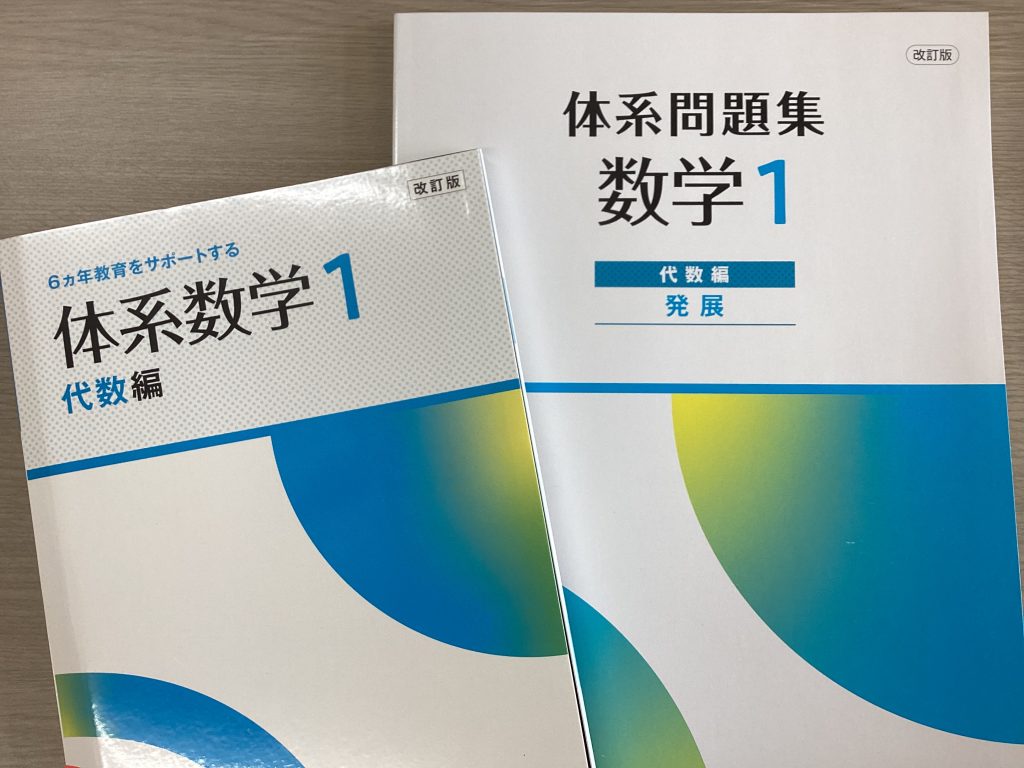

先生:問題番号は、46ページ。問題193番(1)をやってみるよ。

例として、こんなタイプです:3x+5y=2x+7y=15

これは A=B=C の並び方をしていると見なせます。意味は「三つとも等しい」。

では、このときどう連立に落とすか?少し考えてみて。計算までやってみていいよ。答えが出たら最後どうするかまでね。

(しばらく生徒は各自で考える、先生は取り組み状況を見てヒントを与える)

先生:これは実は予習していなくても、いままでの連立の考え方で解けます。

ポイントは、等しいもの同士を2つ選んで「ふつうの等式」を2本作ること。

作り方の例を書きます。

3𝑥+5𝑦=15

2x+7y=15

この2本を連立して解けばOK。

もちろん、

3x+5y=15

3x+5y=2x+7y

のように作ることも不可能ではないけど、計算が煩雑になりがちに見えるよね。右辺の数が15でそろっているほうが計算が楽に見えるね。

先生:同じ問題でも、加減法で行くか、代入法で行くかで手順が変わります。

今日の例だと、右辺が15でそろっている2本を並べると加減法がやりやすく見えますね。

でも、うまく代入法を使うと短く終わる場合もあります。実際にどっちが楽か確かめてみようか。

先生:加減法の解法をA君、黒板に書いてもらえる?先生は代入法を書くよ。どっちが早いか競争ね!

(黒板を使って加減法/代入法の2通りの解法を記述する)

先生:どう?どっちの方がきれいで早い?

(生徒たちは黒板を見て代入法の方が計算量が少ないことを確認する)

先生:問題に応じて使い分けるのがコツなんだよね。

先生:もう1問練習いくよ。このタイプに慣れてほしいので、193番(4)をやってみて。

終わった人は194番へ進んでOK。

(先生が時間を確認する)

先生:…あ、今日は10分までか。時間が足りないね。(4)の答え合わせは次回に回します。家で練習しておいてください。

(宿題が提示される)

先生:今日はここで終わるので、宿題はテキスト p.195 の(黒字の)問題にします。

(今日のまとめが伝えられる)

先生:今日の要点はこれ。

A=B=C 形の式は、等しいもの同士を2組選んで「等式を2本」作る。

A=B

A=C(またはA=B,B=C など)

2本の式を作り連立方程式として解く。

計算は加減法又は代入法でできるだけ単純な計算になる組合せを考えること(右辺が数でそろっている等)。

どの組み合わせでも解けるけれど、自分にとって計算しやすい形にしてから解くこと。

――今日はここまで。おつかれさまでした!

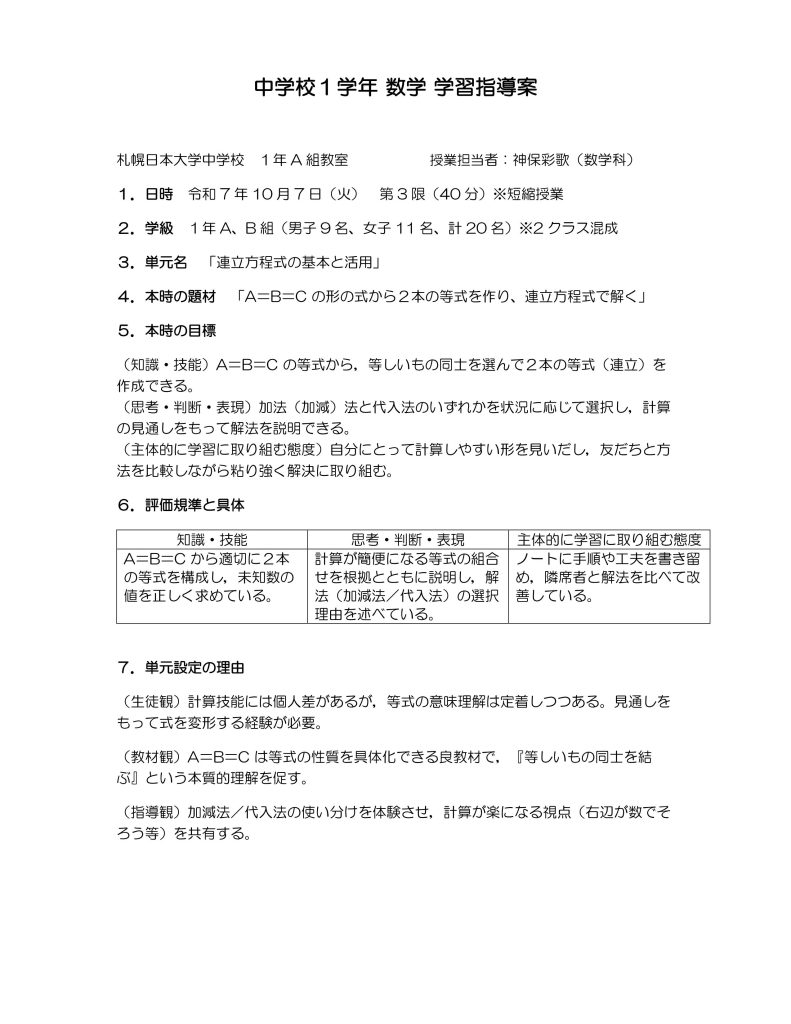

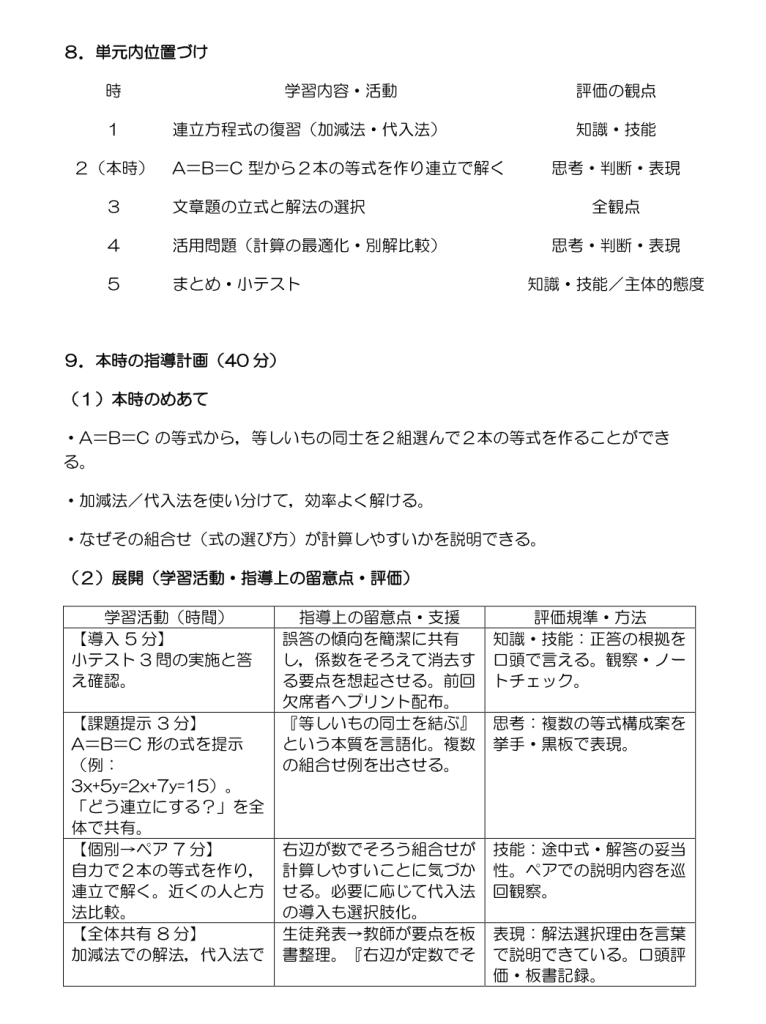

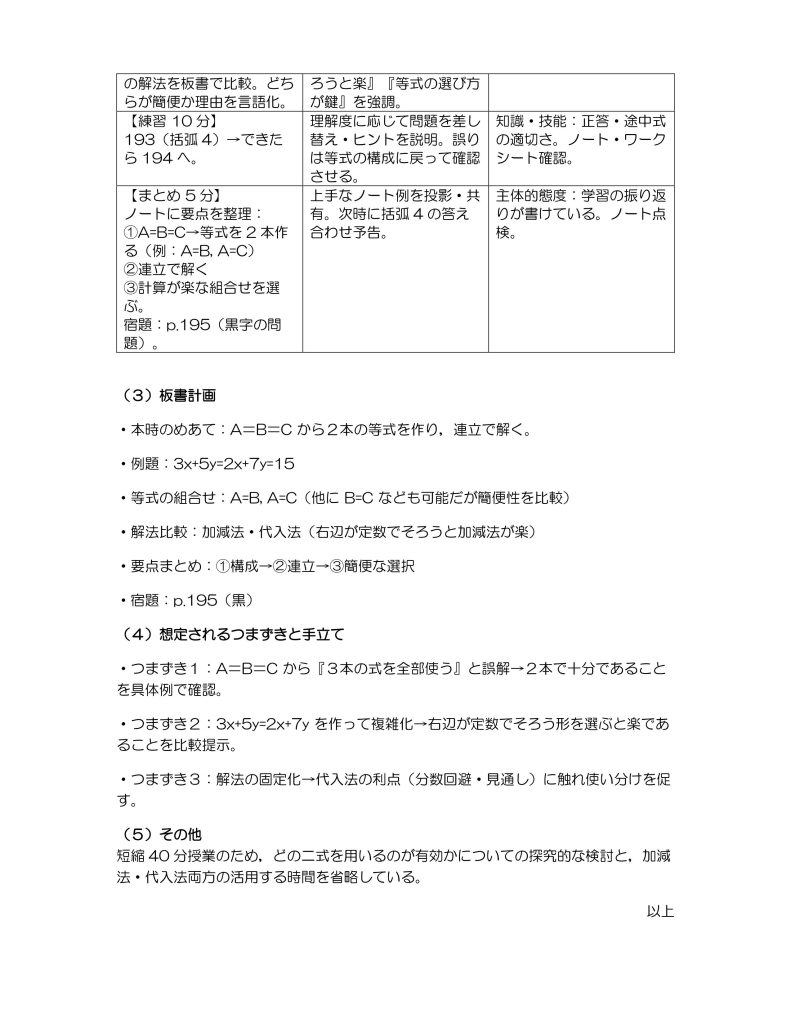

■指導案

今回の授業の指導案を掲載します。狙いや評価の観点が丁寧に準備されていることが分かります。

■対談 ~基本に忠実で丁寧な授業~

【今日の授業の感想を教えてください】

初見の問題だったので思った以上に時間はかかった印象です。そして、懇談期間のため授業時間が普段より10分短かったこともあって、本当ならもう少し二式の組み合わせ方について深めたかったのですが、今回は出来ませんでした。そこは残念でした。でもある生徒の発言で「二つの式を作ればいいんだ!」という重要な点の気づきの発言があって授業が進めやすかったです。やはり、生徒の発言が大事だなぁと新ためて振返ってみると感じました。

【神保先生の授業で大事にしていることを教えてください】

全員が理解できる授業を目指しています。できる限り生徒の声を拾い、それを授業に組み入れて進度調整をしています。つまづいてそうな時は無理に進めず、時間をかけて全員が理解することを優先します。うちの学校は素直な生徒が多いのでわかる・わからないを声に出してくれます。声を出してくれれは理解度を把握しやすいので、生徒の発言を否定しないようにして、声が出せる雰囲気も大事にしています。

【クラス内で理解度の差が出ることがあると思いますが、どのように対応していますか】

走る速さと同じで必ず理解度の差は生まれます。まず理解度の早い生徒に対してですが、ジャンプの課題(※学びの共同体で提唱される発展的な課題https://www.seiban-sodasoda.com/episodes/detail/kyoiku-no-arekore-240903/)を意識して、より発展的な課題を提示することで理解が早い子が暇を持て余さないようにしています。また、理解が遅れている生徒に対しては、協同的な学びを用いて、近くの生徒から情報を得たり、または教員自身が個別の質問に対応したりしています。できる限り協同的な学びを用いて生徒同士の関りを強くし、できる生徒は説明することでより深い理解につながったり、できない生徒はわかる生徒に聞く・問うことで理解を深めたりして、生徒全員に役割と学びの時間を与えらるようにしています。教員が独りで頑張っても物理的な限界がありますが、生徒達に役割を与えることで解決できることがあります。

【神保先生にとっての「数学」って何ですか】

ある生徒が数学は、「数楽」だよね、という言葉ができました。これを聞いた時、私は「ハッ」として、自分がなぜ数学を教えているのかに気づきました。私は生徒たちと数を使って楽しむんだ、と私がやりたい事が言語化された瞬間でした。数学は機械的な計算が多いことや受験に必要だからと、嫌だけれど仕方なくやっているという生徒も正直多い教科だと思っています。でも、そもそも勉強というのは、将来に有効になるから苦しみながら耐えることでは決してないはずです。学年が上がるにつれ、専門的になったり進路に必要な学びに変わっていくことは否定しませんが、そもそも学ぶことは楽しいことが大切だと思うようになりました。ですから私にとって数学は数楽なんです(笑)

■生徒インタビュー

RIさん

Q 今日の授業の感想を教えてください。

RI 今日はA=B=Cの形の式の解き方を学びました。順を追って説明してくれていたのでわかりやすかったです。

Q 普段の数学の授業はどんな感じですか?

RI 今日はわからないところはなかったのですが、たまにわからないところがあったら、考え方や計算の過程を丁寧に説明してくれるので安心感があります。あと、生徒のみんなが積極的に発言するっていうのが特徴的です。授業が固すぎない空気で発言がしやすいです。神保先生は真面目なんだけれどもやさしいからかなと思います。でも、好き勝手に話しているという事じゃなくて、良い意味の緊張感をもってちゃんと勉強をしています。勉強する環境がいいと思います。

Q RIさんは数学好きですか?

RI 好きです。やっぱり得意だからっていうのはありますけど・・・ 難しい問題をいろいろな方向から試してみて、解けたときの達成感が何にも代えられないうれしさを感じます。

Q 小学校時代の算数の印象はどうですか?

RI 正直言うと小学校は簡単すぎました(笑)だから達成感がないなとちょっと思っていました。

Q 数学が得意な人にとって、授業の進度が遅いなとか思うことはありませんか?

RI 私はそれほど予習するタイプではありません。なので授業は初めての内容を聞くことになります。私は授業を大事にしていて、どんな話も集中して聞くようにしています。自分が解けていても、先生の話はもっと洗練されていたり、別の解法であったりと、得られることが多いので、内容が充実しているので進度が遅いと感じることはありません。時間を持て余すという感覚は今のところありません。

Q グループ学習もしますか?

RI はい。50分の授業の中で必ず数回は前後左右の生徒と答えを確認し合ったり、意見を交換したりする場面があります。授業内で20分ぐらい使ってグループで課題に取り組むこともあります。平均すると2割ぐらいの時間がグループ学習に充てられていると思います。机の並び方が変わっているので、周りの生徒と話したりノートを見たりしやすいです。

Q グループ学習のどのようなところがいいですか?

RI 他の人と自分の途中式を比べてみて、 どこが異なっているか、また考え方の違いを見つけることができます。他の人と違うときは自分の成長の場面で、なぜそのような解法をしたのかなど考え方の幅が広がりますし、他の人が間違っていたら、私も同じようにミスをしやすい点がわかります。

Q 講義もグループ学習もどちらも大切だと思いますか?

RI どちらも大切だと思います。講義で先生の洗練された考え方や解き方を聞くことで理想的な知識が身に付きますし、グループで考えることで考え方や知識の広がりを感じます。実は、小学校の時は先生がほとんど説明をしてくれなくて、プリントが配布されて、説明はインターネットで見ておくようにと言われていてあまり楽しくなかったです。今は、先生の話も聞けるし、友達とも考えられるし、両方あって充実しています。

Q 神保先生にメッセージを。

RI いつもわかりやすい授業をしてくれてありがとうございます。 日大中に来てから数学が本当に楽しいです。授業内容もそうだけど先生の人柄がよかったです。この授業を受けられるだけでも日大中に来てよかったと思っています。いつか、仕事とかの中でも数学が必要になるかもしれませんが先生のことを思い出します。

HTさん

Q 今日の授業の感想を教えてください。

HT 今日も新しい考え方に触れられて楽しかったです。

Q 普段の数学の授業はどんな感じですか?

HT 今日と基本的には同じで、例題を使って解き方を習って、その解き方を使って問題を解いてわかっているか確認するという感じです。雰囲気的には、みんながフラットに意見を出せる授業ですね。

Q HTさんは数学好きですか?

HT 授業は楽しいし好きです。でも、もっと好きになるためにはテストの点数をとらなきゃと思っています。難しい問題を解く力や、時間配分、計算ミスをなくすなど自分の課題を解決できればもっと好きになりそうです。

Q 小学校時代の算数の印象はどうですか?

HT 小学校の時は先生が板書をして、生徒が順番に指名されて答える授業でした。先生と生徒が1対1でやっている感じでした。いまも板書はありますが自分やグループで考える時間が多いので、飽きることがありません。生徒と先生だけの関係じゃなくて、生徒同士の関係性もあって、今の授業の方が楽しいです。

Q グループ学習もしますか?

HT します。この前は、鏡を使って万華鏡の原理を考えるワークをしたのが印象的です。問題をグループで解くこともよくあります。

Q 講義とグループ学習のどちらが好きですか?

HT 私はどちらかというと講義が好きです。でも説明したり、アウトプットをすることはすごく学びがあります。どちらも大事だと思います。

Q 神保先生にメッセージを。

HT いつもわかりやすく優しく教えてくれてありがとうございます。方程式を習った後の話なんですが、ふとした瞬間に81-1=80という式が頭に浮かびました。左辺は9^2-1、右辺は10×8に変形すると9^2-1=(9+1)×(9-1)と変形できることが分かって、もしかしたら他の数字でも同じことができるのかなと今度は3^2-1=(3+1)×(3-1)でやってみてもやっぱり成り立ちました。だから全部の数で成り立つのかなと思ってn^2-1=(n+1)(n-1)という一般式を作ってみたところ、本当に全部の数で成り立ったんです!鳥肌が立つほどうれしかったです。習った方程式を使って考えることができて、すごくうれしかったんです!神保先生、ありがとうございます。

※この時点ではa^2-b^2=(a+b)(a-b)は履修していません。

■神保先生の想い

問題を見たときに、「めんどくさいなあ~」「嫌だな~」という思いを生徒がつい口に出してしまったときには、それを言うのはよそうと話しています。言葉遊びの感覚でプラスの表現になるような言い換えをしたりもしています。なぜかというと、少しでも“数学”=“面倒”という意識が根付いてしまわないようにと考えているからです。すでに算数・数学は苦手…という人もいるかと思いますが、数学を面倒なものとして学ぶのではなく、“数楽”楽しんで学んでほしい、そんな想いで授業をしています。

■まとめ

これまでの授業紹介の記事では、探究的な学びを教科の学習に取り入れたものや熟練した教員によるチャレンジングな取組みが多かったですが、それらの授業で共通していることは、基本に忠実な授業を十分に習得しているからできているという事です。探究的な学び方や生徒が主体的に参加する授業を行うためには、単に目新しい取り組みを行えばよいという訳ではありません。授業のねらいと計画が明確であり、生徒の実情に合わせて柔軟に授業を展開し、常に生徒観察を怠らず、簡潔かつ分かりやすく板書を活用して説明できること、こういった教師としての基本があってこそ、様々な個性的な授業を展開できます。生徒の資質・能力を伸ばすための探究的な授業の実践はこれからの教育において必須であることは疑いようがありませんが、教員がまず習得すべき授業の基本とは何か、あらためて整理することができました。札幌日大中高の先生の多くが探究的な学びを実践されているというのは、基本的な授業能力が十分に高いことの裏付けであるともいえます。

最後に、神保先生にご協力いただいて実施した「基本の授業」は大変丁寧に展開され、生徒の学びにつながっていましたが、この丁寧な授業のベースになっているのは、神保先生の「数楽」の想いがあるからと感じます。世界中には様々な教授法がありますが、生徒が良い授業と感じるのは表面的な手法ではなく、その根底にある先生の授業に対する想い、生徒への想いなのではないかと考えさせられる取材となりました。

(取材・記事 昭和女子大学現代教育研究所 研究員 本岡泰斗)