Profile

津田 亮太(つだ りょうた) 先生

札幌日本大学中学校・高等学校

地歴公民科(地理総合・地理探究担当),高1SGLMLP担当

高校3学年担任

札幌育ち,本校が母校で関東の私立大学卒業後,本校に勤務。

小学校時から地理を学ぶことが好きで,大学でも地理学専攻。

地理の楽しさを子どもたちに伝えたく,新卒から母校一筋19年目。

娘が作った私

Students

高校1年生 SAさんとSKさん

(取材日:2025年9月22日)

INDEX

- 授業の概要

- 138回!

- 対談 ~津田型講義の神髄~

取材した日は月曜日、取材をさせてくださいと言ったのが、取材日の前の週の金曜日です。「取材?別にいいですよ。何も変わったことしてませんけど」(笑)と優しく返事してくださった津田先生。かなり無理を言ったのですが、本当にありがたいです。取材と言うと、ちょっと身構えてしまいがちですが、それをさらっと快諾してくれる辺りが津田先生のすごいところ。普段の授業に自信がなければなかなか二つ返事というのはないでしょうそして、なにかあったらいつでも協力してくれる人柄。

普段通り、前回の続きのいつもの授業・・・津田先生の授業はこれまでも人気の授業でしたが、どのようなところに人気の秘訣があるのか、取材の中で見えてきたものがありました。では第10回、お楽しみください。

■授業の概要

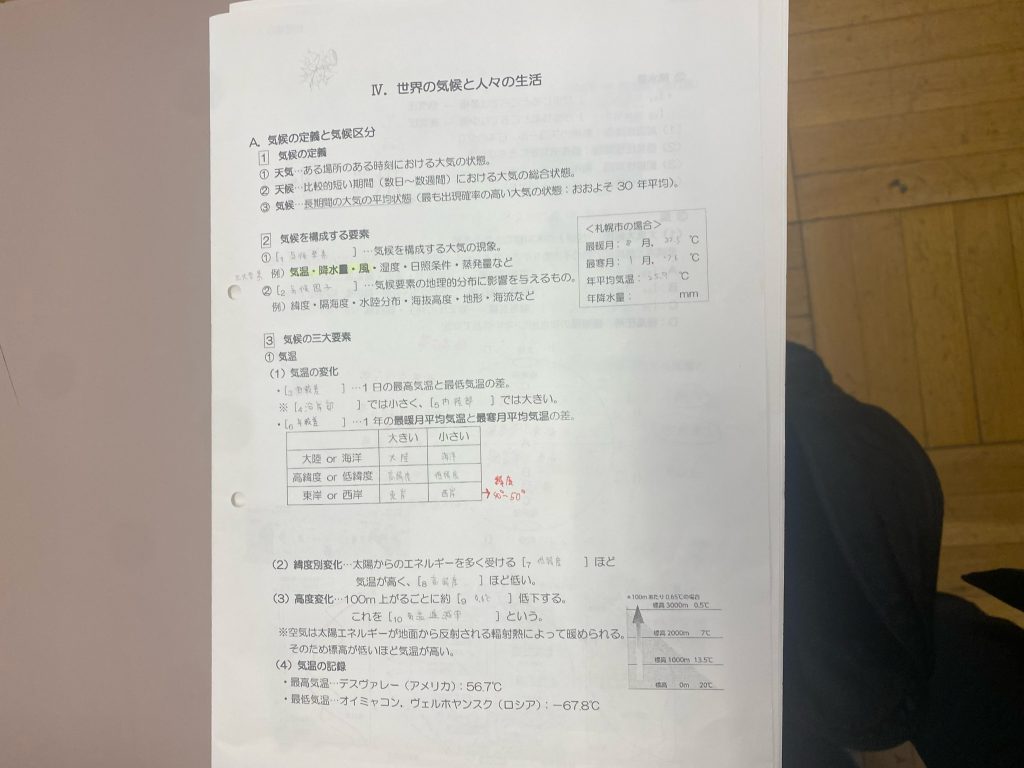

津田先生の授業スタイルはプリント+スライド投影による説明+発問&生徒参加(コール&レスポンス)型のライブ授業(?)です。

<実際の授業映像をご覧になりたい方は、札幌日本大学中学校高等学校までお問合せください>

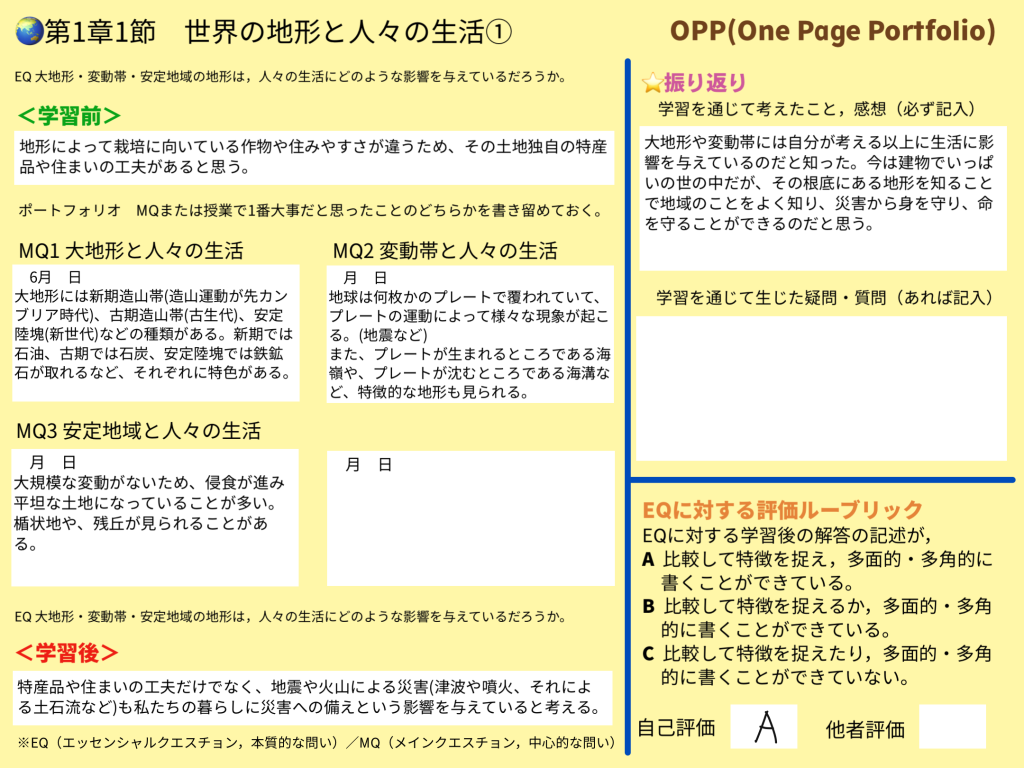

1.授業の位置づけと学習目標

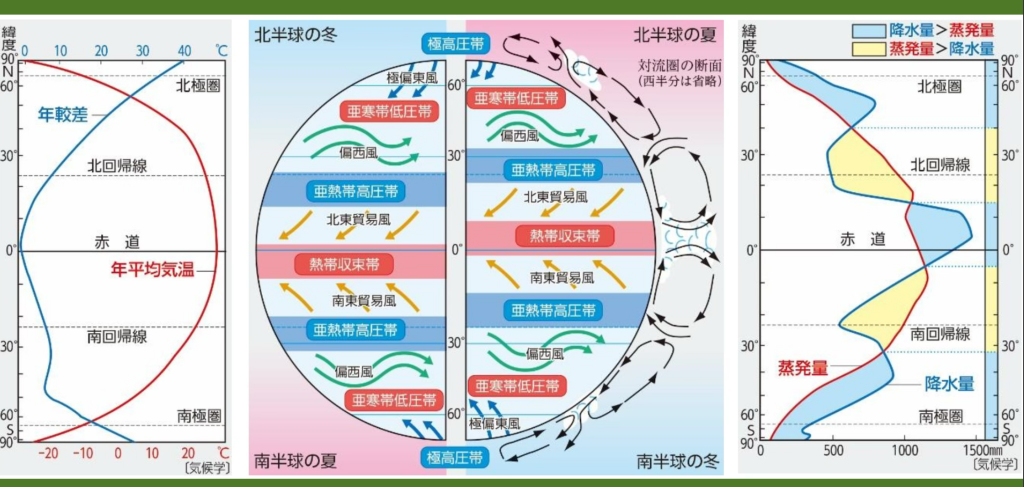

本単元が「1年を通じて最重要の肝」であると位置づけられているという話から始まりました。前回までの復習として、地球規模での上昇・下降気流の分布と降水・乾燥の対応、四大気圧帯の存在、そして地軸の傾斜に伴って季節的に気圧帯や風系の位置がずれることが確認されました。丸暗記ではなく、因果やメカニズムを筋道立てて説明できることを学習目標としていることが伝えられました。

2.恒常風(三大風系)の整理

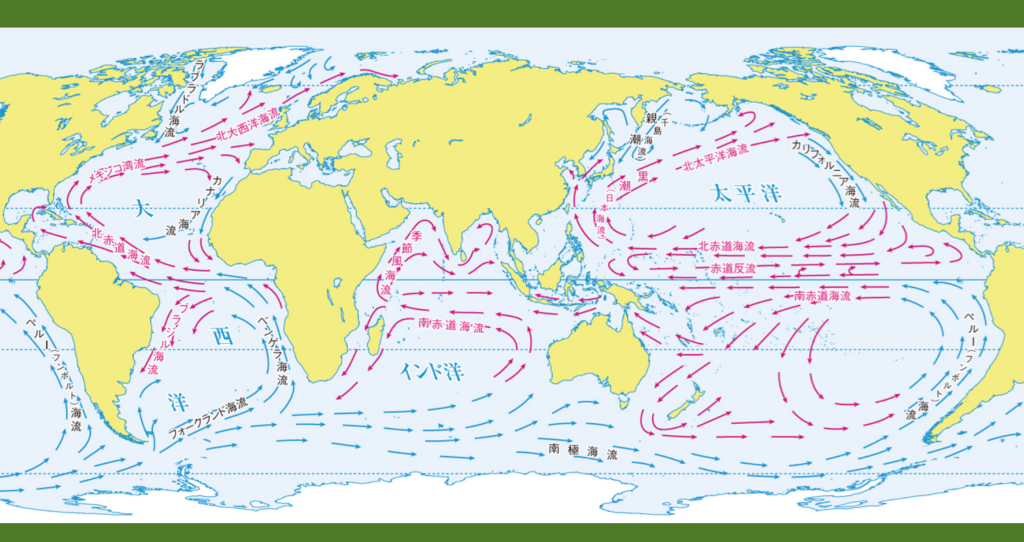

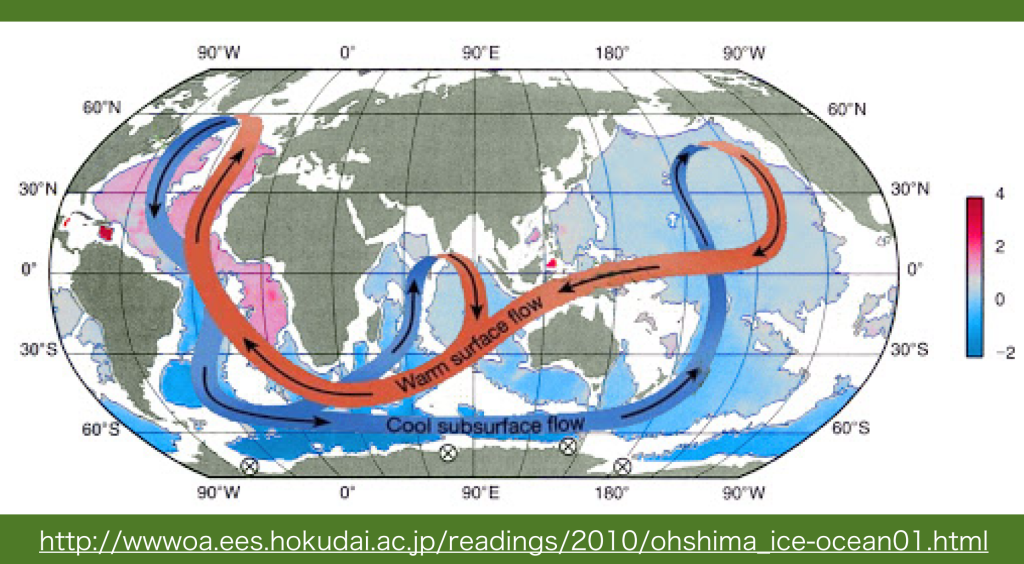

赤道付近の貿易風、中緯度の偏西風、極域の極偏東風(授業内では「極東風」と表現)という三つの恒常風が、年間を通しておおむね一定方向に吹く基調風であることが伝えられました。これらは気圧帯の配置差から生じるものであり、海の流れである海流と強く結びついています。持続的な吹送により表層海水が駆動され、広域の循環パターンが形成されるという視点が説明されました。

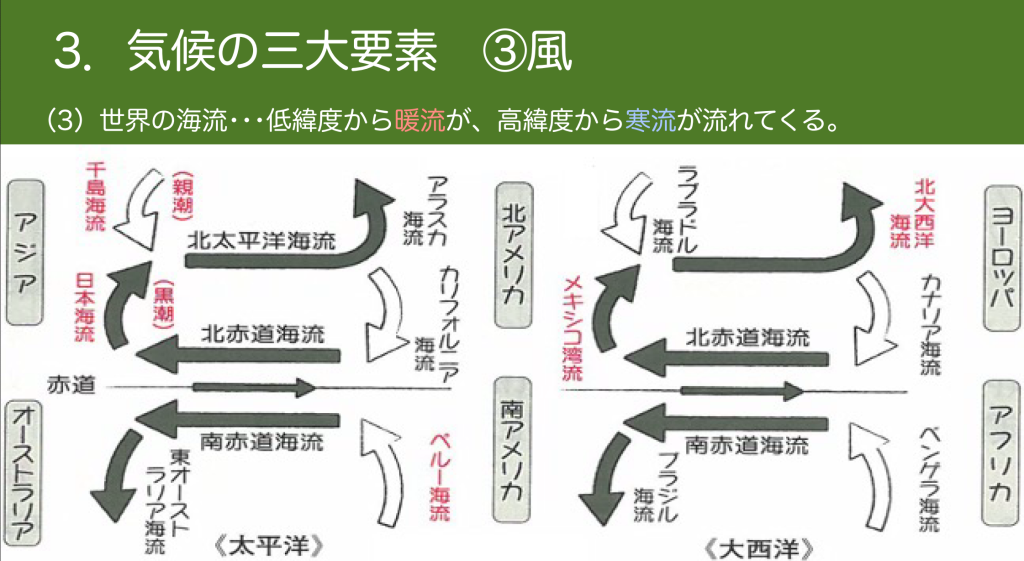

3.海流(暖流・寒流)の基礎と具体例

海流は暖流と寒流に大別され、赤道側など高温域からの流れが暖流、高緯度や寒冷域からの流れが寒流になります。日本周辺では、暖流の黒潮(日本海流)や対馬海流、寒流の親潮(千島海流)・リマン寒流が代表例で、世界規模では、北大西洋海流、メキシコ湾流、ペルー海流、ベンゲラ海流、カリフォルニア海流、カナリア海流などの存在が伝えられました。太平洋の北赤道海流・南赤道海流と、それらの間を東向きに流れる赤道反流も紹介し、両側の西向きの流れに対する「返し」のような逆向き流が成り立つ概念について触れていました。

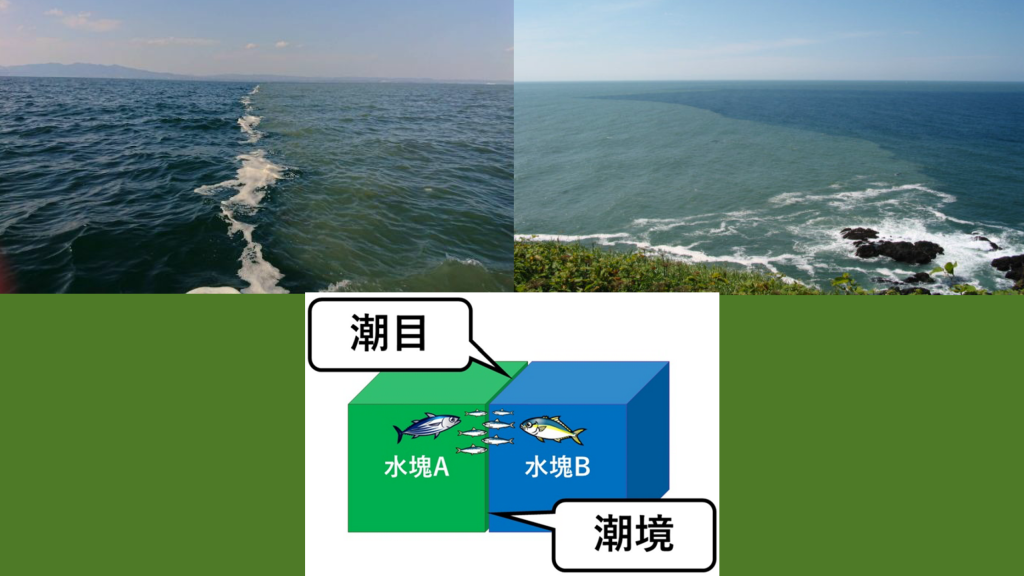

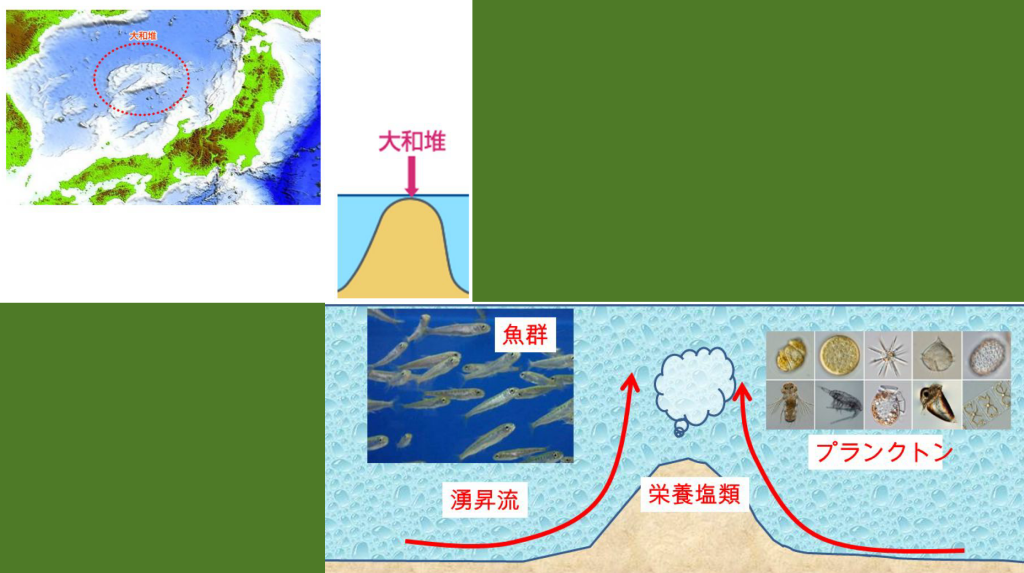

4.潮目・潮境と湧昇流、好漁場の形成

海流が交わる「潮目」では表層で水色の境が見られ、内部では「潮境」が形成されます。二水塊の衝突やせん断を契機に「湧昇流」が生じ、海底付近の栄養塩が表層に供給されます。栄養塩はプランクトンの増殖を促し、小魚、さらには大型魚へと食物連鎖が広がるため、潮目は「好漁場」になりやすいのです。また、海中の浅い高まりである「浅堆(バンク)」も、湧昇と光の到達により生産性が高まり、海藻の光合成による酸素供給や隠れ家の提供を通じて、漁獲に適した環境が整うことが伝えられました。

5.サンゴ礁分布と海流の関係

サンゴ礁は概ね海水温18℃以上の海域に分布しますが、寒流が卓越する沿岸(例:ペルー海流沿岸、アフリカ西岸のベンゲラ海流域)では水温が下がり形成が阻害されやすくなります。したがって、サンゴ礁の有無は海流分布と対応関係を持ちます。海流の理解が、漁業資源や生態系、ひいては気候区分(ケッペン)などの多方面の知識へつながることが強調されました。

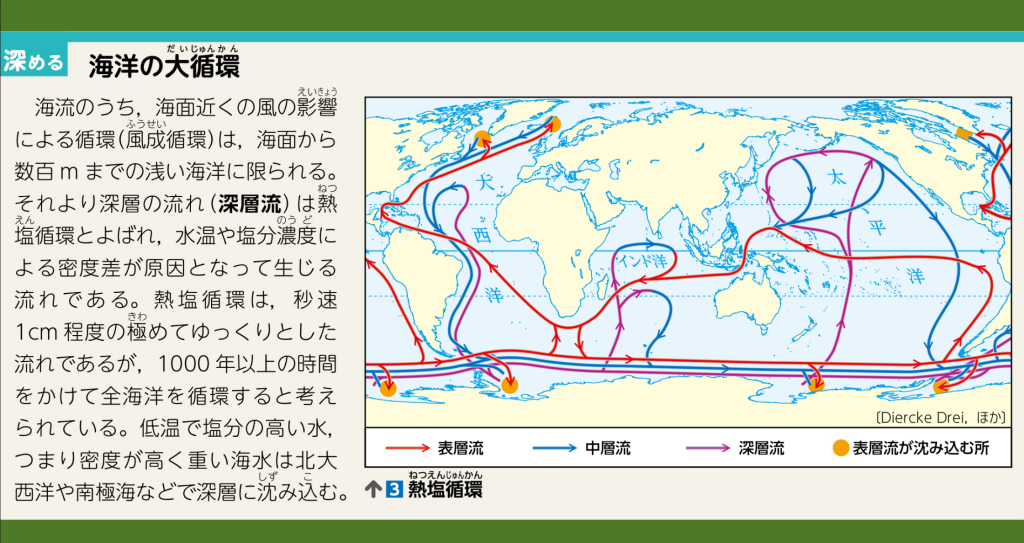

6.海洋大循環と地球システム

海は表層だけでなく、温度・塩分による密度差に起因する深層循環を含む「海洋大循環」を有しています。表層と深層が結びついたグローバルなコンベヤーベルトは、千年規模で地球を一周するとされます。これは大気大循環と合わせて、地球システムを理解するうえでの基礎概念であると位置づけられました。

7.台風の発生・進路と風系

日本に接近する台風(熱帯低気圧)について、発生と典型的な進路を確認しました。台風は赤道直下ではコリオリ力が弱く渦が形成されないため発生せず、やや離れた低緯度の高海面水温域で形成されます。進路は当初、貿易風に乗って西進し、その後北上して偏西風に乗るため、東寄りに転向する経路が多くなります。これにより、日本付近への典型的な接近パターンを説明できることを示しました。併せて直近の「線状降水帯」事例にも触れ、学んだ基礎概念がニュースの理解にも資することが伝えられました。

8.学習資料と学習姿勢

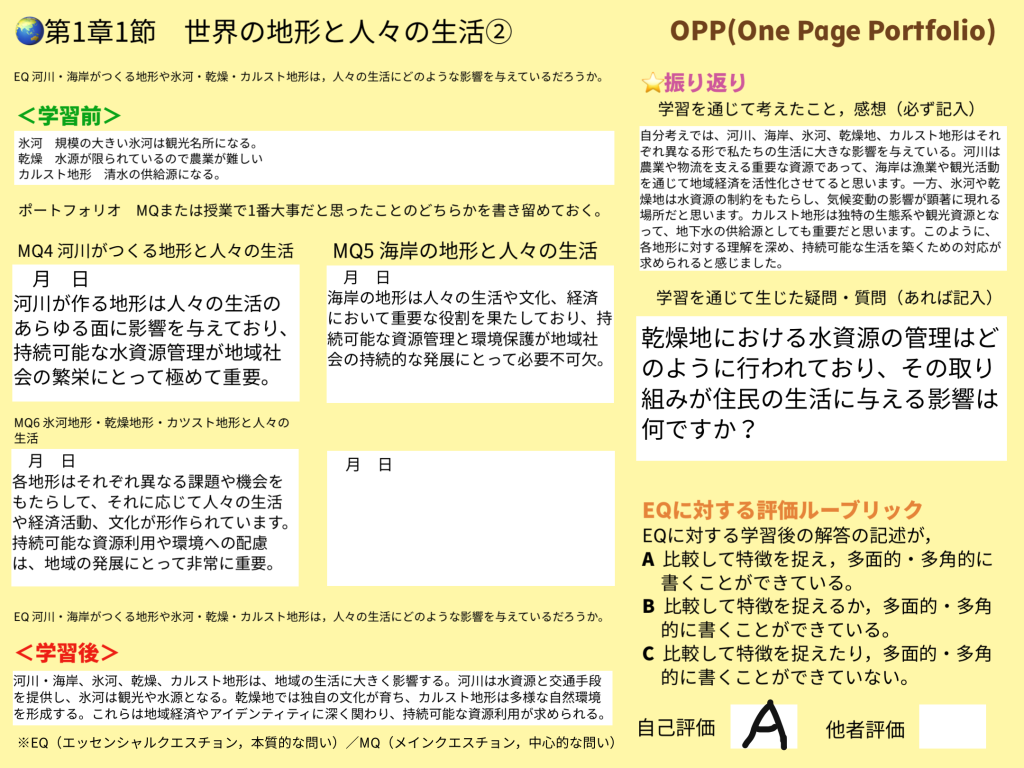

配布プリントや教科書の該当ページ(気候分野)を併用し、OPPシートの課題(大気大循環など)で理解を定着させるように指示が出ました。「地理総合」は広く概要を学ぶ科目で、「地理探究」ではより深く理論的に扱うため、双方の教材を参照し、因果を自分の言葉で説明できる力を養うことが重要であることが説明されました。受験のためだけではなく、日常や社会現象の理解に結び付ける姿勢も重要であることが伝えられました。

9.まとめ:連鎖的な見取り図の獲得

授業全体を通じて、恒常風から海流、生態・資源、気候区分、さらには災害・天気へと至る連鎖的な見取り図を持つことを目標とすることが説明されました。図を読み取り、現象間の関係を丁寧に言語化することで、丸暗記に頼らない理解を深めることができる、という点で締めくくられました。

前回の授業で使われた資料

恒常風の整理

海流の基礎と具体例

潮目と潮境

バンクと湧昇流

海流とサンゴ礁の分布を説明する資料

海洋大循環の資料1

海洋大循環の資料2

OPPシートの記入例(この画像は以前の単元で記入されたもの)

■138回!

見出しの回数は津田先生がこの授業で行った発問の数です!

授業の前半は、教室の環境など地理の内容には入らないでアイスブレイク的な問い、授業前半では直接指名型の問いが多く、授業中盤から後半は先生の問いに対し生徒たちが各々即座に反応していきます。その様子はまさしくライブイベントさながらでした。

問いはかならずしも返答を求めるものばかりではありませんが、20秒~30秒に一度は問いが飛んできます。このリズムが津田先生の講義の特徴です。誰一人眠そうにしている生徒がいません。

津田先生のリズムにクラス全体が引き込まれ、問いと返答の調子のよい掛け合いが続き、あっという間に授業の時間が終わってしまいました。

本当にそんなに発問しているの?と思う方もいるかもしれません。

発問の一覧、分類、授業開始からのタイムスタンプと一緒に以下に記載します。

00:23 なんでエアコンついてんの?(教室環境・導入)

00:36 もうエアコンはいいんじゃない?どう思う?(教室環境・導入)

00:51 あれ?これまた調子悪いやつか?(授業進行)

00:54 大丈夫か?(授業進行・理解確認)

00:58 どうした?見覚えある?(導入・想起)

01:03 え?みんなに見せてくださいって?(導入・想起)

01:10 懐かしいでしょ?覚えてる?(導入・想起)

01:24 じゃあさ、全員いるよな?(授業進行)

01:41 ここが肝だって分かってる?(学習目標確認)

01:50 実際どうだ?大丈夫そうかい?(理解確認)

01:56 それでも分かんなかったら聞ける?(学習姿勢)

01:59 「何ですかそれ?」って言える?(学習姿勢)

02:06 分かってる?(理解確認)

02:26 これ大事だって意味、分かった?(理解確認)

02:37 これがすごく大事だって実感ある?(理解確認)

02:47 ちなみにアオはどう?(指名発問)

02:49 これ、簡単に説明できる?(説明・表現)

02:53 これだけ見て語れるかい?(説明・表現)

02:55 この話って、どう説明する?(説明・表現)

03:13 どうだこれ?自分ならどう話す?(説明・表現)

03:22 これ定期考査に出したら書ける?(評価観点)

03:39 大学の試験ってどんな感じかイメージある?(学習観・進路)

03:54 どう、アオ?何て論述する?(論述・表現)

05:29 この「ずれ」が起こるって話、覚えてる?(気圧帯・季節移動)

05:34 記憶にある?(理解確認)

05:36 なんでずれるんだったっけ?(気圧帯・季節移動)

05:41 これ何だったっけ?(復習)

05:46 地軸の傾きによって何が変わる?(日射・季節)

05:54 太陽の当たり方、どう変わる?(日射・季節)

06:12 ここまでの話、大丈夫?(理解確認)

06:18 みんなで考えてみようぜ、いいか?(学習活動)

06:26 覚えてる?ここも語れる?(理解確認)

06:56 前回やったの覚えてる?(復習)

07:12 なんで風と海流の話を一緒にやったんだっけ?(恒常風×海流)

07:16 関係性あると思う?(恒常風×海流)

07:26 ケン、どうだった?(指名発問)

07:56 覚えてんな?これやんなかったっけ?(復習)

08:02 これ何だった?(復習)

08:15 あれ?海流の話ってまだやってない?(授業進行)

08:32 どこまでやった、これ?(授業進行)

08:41 これってやった?(復習)

09:13 やってなくても分かるべ?どうだ?(転移・推論)

09:29 今のキーワード、何だった?(用語確認)

09:55 「貿易風」って覚えてる?(恒常風)

10:01 もう一回確認していい?大事だぞ?(学習方略)

10:16 ①に吹くこの風のこと、何つった?(恒常風)

10:23 ②あたりに吹く風は?(恒常風)

10:29 極から赤道側に向かって吹く風は?(恒常風)

10:40 年間通して同じ方向に吹く風、何個あった?(恒常風)

10:53 このまま海流の話につなげられる?(恒常風×海流)

11:10 海流って2種類あるよな、何だった?(海流の基礎)

11:14 暖流ってどこから流れてくると思う?(海流)

11:24 じゃあ寒流って言うと?(海流)

11:34 赤道から来るのに寒流はおかしくない?(海流・吟味)

11:44 海流の名前、聞いたことある?(海流・具体例)

13:17 これはどの海?分かる?(地図読解)

13:38 ここは太平洋で、こっちは?(地図読解)

13:57 全体で見て動き、似てるって分かる?(海流パターン)

14:07 他に知ってるのないか?(想起・具体例)

14:18 ラブラドル、知ってる?(海流・具体例)

14:22 聞いたことある?(想起・具体例)

15:02 大事なやつ、押さえられてる?(学習点検)

15:21 ペルーやベンゲラの冷たい流れ、何に繋がる?(海流×気候)

15:30 海岸砂漠って覚えてる?(気候・砂漠)

16:06 これもチェックでいい?(学習方略)

16:21 カリフォルニア海流ってどんな影響あった?(海流×地域気候)

16:48 赤道付近の「北赤道」「南赤道」分かる?(海流・基礎)

17:11 じゃあ、なんで赤道反流は東向きなの?(海流・力学)

17:36 物理的にどう説明できると思う?(科学的思考)

18:21 なるほど、今の説明でイメージできた?(理解確認)

18:44 大丈夫か?(理解確認)

18:48 「なぜ赤道反流が逆に流れるか」分かった?(海流・理解確認)

19:14 141・142ページ、手元にあるな?(教材確認)

19:49 どこに隠したの?家で見てるの?(教材確認)

20:06 持ってない?どうする?(学習準備)

20:15 海のところ、何が描かれてる?(資料読解)

20:30 ここ見て「海、こんな感じで流れる」って分かる?(資料読解)

20:57 ベースになってるのはどの風系だっけ?(恒常風×海流)

21:02 さっき何だったっけ?(復習)

21:25 こっち何だと思う?(資料読解)

21:53 ここまでで大丈夫?(理解確認)

22:02 昨日のニュース見た?(時事連携)

22:11 北海道で線状降水帯、初めてって聞いた?(時事×気象)

23:10 日本で起こる熱帯低気圧といえば?(気象・基礎)

23:22 台風だよな?(気象・基礎)

23:27 眠たい?寝不足?(教室状況)

23:55 みんなのイメージ、どうだ?(発散・意見喚起)

24:05 台風、日本の近くにどうやってやってくる?(台風・進路)

24:11 2本あったとして、どっちから来る?(台風・進路)

24:19 台風ってどこで発生するって前やった?(台風・発生条件)

24:50 なんで赤道直下では発生しない?(台風・コリオリ)

25:11 じゃあ日本にまっすぐ来る?(台風・進路)

25:12 どういう方向で来ること多い?(台風・進路)

25:39 なんでこういう動きになる?(台風・力学)

26:06 さっきの話で答え出せる?(統合・推論)

26:41 さっき言ってた人、覚えてる?(授業追跡)

27:00 貿易風と偏西風、どう関わる?(恒常風×台風)

27:11 ここまで分かってほしかった、OK?(理解確認)

27:32 「潮目」ってどういう状態?(海洋・水塊境界)

27:54 こういう場所ってどうなる?(海洋・好漁場)

28:52 なんで魚がたくさん獲れんの?(生態・栄養塩)

29:07 理由、覚えてる?(復習)

29:13 プランクトン、なぜそこに集まる?(生態・栄養塩)

29:55 さっきの湧き上がるやつ、何て言った?(海洋・用語)

30:16 その用語、メモできた?(学習方略)

31:03 好漁場になる条件は何?(海洋・生産性)

33:55 「浅堆(バンク)」ってどんな地形?(海洋地形)

34:08 何て呼ぶんだっけ?(用語確認)

35:20 光が届くと何が起こる?(生態・光合成)

36:02 ここまでの流れ、分かった?(理解確認)

37:06 だからバンクで魚が獲れやすい、納得できる?(生態・統合)

37:12 話それたけど、ここまでOK?(授業進行)

37:25 「潮目」「バンク」よく出るって覚えた?(用語定着)

37:30 ここ復習、試験範囲って理解してる?(評価・試験)

38:04 サンゴの話、覚えてる?(生態・サンゴ)

38:15 サンゴはどんな所に分布した?(生態・水温)

38:25 海水温の条件は何度以上だった?(生態・水温)

38:44 図を見て何に気づく?(資料読解)

39:00 ここはどの海流だった?(海流・具体例)

39:19 なんでここだけサンゴ礁ができない?(海流×水温)

39:40 海流が分かると何が分かる?(メタ認知・統合)

40:07 海ってぐるぐる回ってる話、興味ある?(海洋大循環)

40:30 大気大循環みたいに海も一周するって理解した?(海洋大循環)

40:35 一周にどれくらいかかるって言った?(海洋大循環)

41:01 何が原因で深く潜る流れが生じる?(水温・塩分・密度)

41:20 どこまで行けるかな、って想像つく?(関心喚起)

41:53 大気大循環と合わせて抑えられた?(統合)

42:03 面白くね?(関心喚起)

42:22 記憶が新鮮なうちに振り返れる?(学習方略)

42:29 まとめとこうか、いい?(学習方略)

43:20 OPPシート、取り出せる?(教材操作)

43:22 今日やった話、どこに対応?(資料対応付け)

43:28 1番と2番はもういける?(理解確認)

44:01 やる時、教科書も確認できる?(学習方略)

44:32 気候の話、何ページだった?(資料読解)

44:43 教科書を合わせて確認できる?(学習方略)

45:02 地理探究のデータも見てみる?(学習拡張)

45:08 両方チェックしといて、できそう?(学習方略)

46:21 暗記でおしまいじゃないって、意識できる?(学習観)

47:01 それができたら受験でも対応できる、納得?(学習観)

47:18 ちょっといいから、やっとける?(学習促し)

47:52 今日、大丈夫か?(理解確認)

48:01 まとめとくね、時間取ってやってみられる?(学習方略)

48:04 次回ケッペンの話、事前に確認しとける?(予習・学習方略)

次にこれらの問いを6つのカテゴリーに分類します。

1) 授業運営・学習方略(環境/準備/教材/評価・課題)

授業の段取りや学習方法、教材に関する操作を促すための問い。

00:23 なんでエアコンついてんの?

01:24 じゃあさ、全員いるよな?

19:14 141・142ページ、手元にあるな?

43:20 OPPシート、取り出せる?

44:01 やる時、教科書も確認できる?

48:04 次回ケッペンの話、事前に確認しとける?

03:22 これ定期考査に出したら書ける?(評価観点)

2) 理解確認・復習(想起/定着の確認)

理解度の確認や既習内容の想起を促す問い。

01:50 実際どうだ?大丈夫そうかい?

02:26 これ大事だって意味、分かった?

05:29 この「ずれ」が起こるって話、覚えてる?

06:12 ここまでの話、大丈夫?

27:11 ここまで分かってほしかった、OK?

36:02 ここまでの流れ、分かった?

3) 説明・表現・論述(指名発問を含む)

自分の言葉で説明・要約・論述させることをねらいにした問い。

02:49 これ、簡単に説明できる?

02:53 これだけ見て語れるかい?

02:55 この話って、どう説明する?

03:54 どう、アオ?何て論述する?

03:13 どうだこれ?自分ならどう話す?

4) 資料・地図読解(図表対応/ページ参照)

地図・図・教科書を読み取り、要点を掴ませる問い。

13:17 これはどの海?分かる?

13:38 ここは太平洋で、こっちは?

20:15 海のところ、何が描かれてる?

20:30 ここ見て「海、こんな感じで流れる」って分かる?

38:44 図を見て何に気づく?

44:32 気候の話、何ページだった?

5) 授業理解を促すために考えさせる問い

5-1)貿易風・偏西風・極偏東風と気圧帯、海流との連関。

07:12 なんで風と海流の話を一緒にやったんだっけ?

09:55 「貿易風」って覚えてる?

10:16 ①に吹くこの風のこと、何つった?

10:23 ②あたりに吹く風は?

10:29 極から赤道側に向かって吹く風は?

20:57 ベースになってるのはどの風系だっけ?

5-2)海流の種類・分布と力学、海洋現象のメカニズム。

11:10 海流って2種類あるよな、何だった?

11:14 暖流ってどこから流れてくると思う?

11:24 じゃあ寒流って言うと?

17:11 じゃあ、なんで赤道反流は東向きなの?

27:32 「潮目」ってどういう状態?

29:55 さっきの湧き上がるやつ、何て言った?

33:55 「浅堆(バンク)」ってどんな地形?

5-3)海流が生物・資源・気候に与える影響

15:30 海岸砂漠って覚えてる?

27:54 こういう場所ってどうなる?(=好漁場)

28:52 なんで魚がたくさん獲れんの?

31:03 好漁場になる条件は何?

38:15 サンゴはどんな所に分布した?

39:19 なんでここだけサンゴ礁ができない?

6) 時事・生活の知識と関連付ける問い

学習内容をニュース・天気等に接続する問い。

22:02 昨日のニュース見た?

22:11 北海道で線状降水帯、初めてって聞いた?

24:05 台風、日本の近くにどうやってやってくる?

24:19 台風ってどこで発生するって前やった?

24:50 なんで赤道直下では発生しない?

25:39 なんでこういう動きになる?

このように津田先生の発問は、問いを通して学習方法や作業の指示を与えているものや、理解度の確認を行い授業の進度や内容の最適化を行っていることが分かります。そして最も数の多い問いは、授業内容についてであり、内容ごとにバランスの良い分量で発問されています。また、問いの中には時事ニュースや生活に関連する身の回りの事象に関するものもあり、学んだ知識と生活を結び付けることで活用できる知識の習得が期待できるとともに、生徒にとっては授業をわかりやすく楽しめる要素として盛り込まれていることが分かります。

■対談 ~津田型講義の神髄~

【今日の授業の感想を教えてください】

今日は前回からの続きで、もう少し先の気候まで進みたかったんですが、風や海流に関連する話で生徒の反応が良かったのでいろいろ生活に関係する話などを盛り込んでいった結果、思ったほど進めなかったなという感想です(笑)。

【津田先生の授業で大事にしていることを教えてください】

地理は覚えるだけと思っている方もいるかもしれませんが、私は、どうしてそうなっているのかという因果関係がかなりはっきりしている科目だと思っています。ですから、原因となる関係性を教えることや、関連する情報を伝えることで、深い理解と活用できる知識を獲得できるように心がけています。

【生徒への発問やそのリズムで授業に引き込まれました!】

今日の1年10組は生徒がよく反応してくれるのでとてもこのスタイルの授業がやりやすいです。

地理の内容を理解してもらうためには生徒が能動的に授業に参加しないといけないと思っていて、そのためには生徒の反応をよく観察して、臨機応変に進める必要があると思います。その中で、今のような授業スタイル(穴埋めプリント+スライド+説明+発問&レスポンス)になりました。

【プリントやスライドはすべて自作したのですか?】

はいそうです。少しずつ手をくわえながら、より良い資料になるように関連する情報を盛り込んで作っています。年々情報量が膨大になってきてしまって、全部説明していたら進度が遅れてしまうから大変です(笑)

【進度はどのくらいですか】

生徒の理解度によっても変わりますが、1回の授業で概ねプリント2ページぐらい進みます。このペースで行くと、10ある地理総合の分野の1つを終えるのにだいたい10時間ぐらい使います。

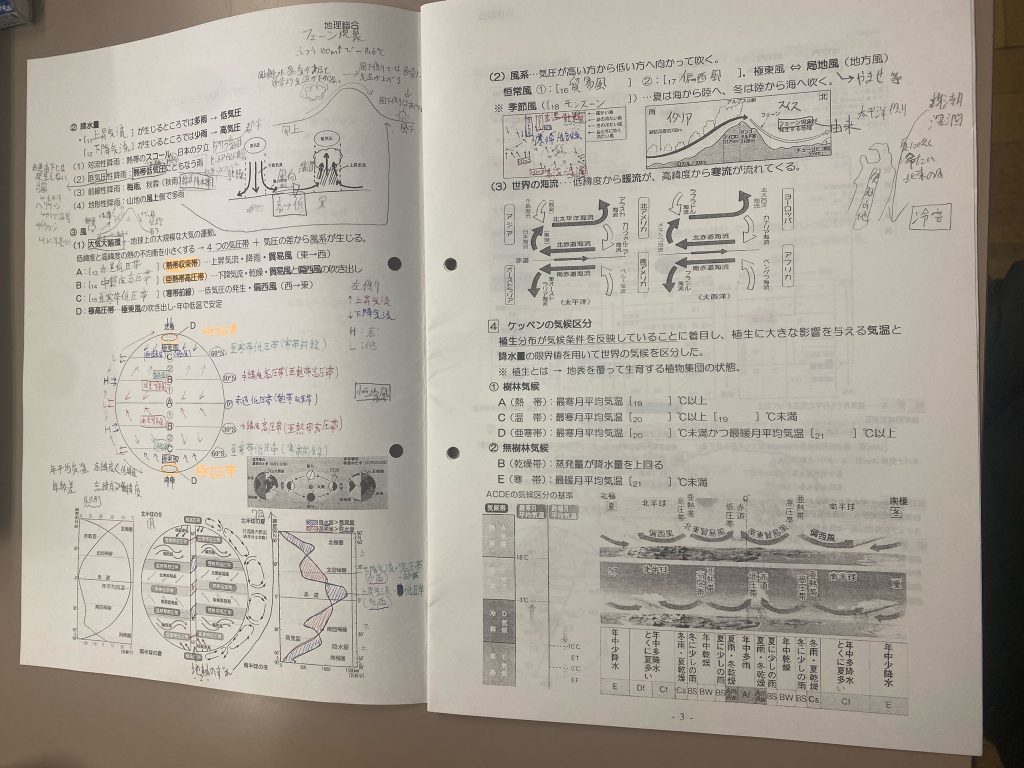

授業プリント この単元では23ページの冊子が配布されている

生徒がこの授業で書いたページ 穴埋め箇所以外にも授業で説明された内容が欄外に記入されている

■生徒インタビュー

SKさん

SAさん

Q 今日の授業の感想を教えてください。

SK 今日は前回の続きで、風とか海流の話だったんですけど、他の教科の無いようにも関わる説明で楽しかったです。

SA これまで習った話と関係していて、なるほどと思えるところがたくさんあってわかりやすかったのと、海洋大循環の話のように、本来はもっと先で習う話も聞けて楽しかったです。

Q SKさんもSAさんも楽しかったようですが、具体的にどのようなところに楽しさを感じましたか。

SA 僕は昔から地図が好きで地図を見て国や地形を覚えるのが好きだったんですが、気候とかは苦手でした。でも津田先生の授業は地図情報だけではなくて、関連する他の情報をたくさん見せてくれて、関係性を教えてくれるのでよくわかるから楽しいです。

SK 授業が単純じゃないんです。基本的にスライドでたくさん示してくれてその情報量が多いことや分かりやすいから記憶に残ります。それに津田先生自体がユーモアがあって、たとえ話とかも聞いてて理解が深まります。

SA あと、授業に参加しているっていう感覚があります。授業中、先生は生徒にいっぱい問いかけてくれます。話を聞いて、いろいろ考えていて、そして質問されるので一方方向の授業にはならず、自分達(生徒)が活躍できるっていうのも楽しさの理由です。

Q まだ大学入試模擬試験で地理を受験するのは先になりますが、大学入試模試に対する自信はどの程度ですか。

SK 正直言って、他の学校の生徒よりとれる自信があります。なぜかというと、津田先生の授業では、今まで普通と思っていた社会の授業に比べて、明らかに物事の因果関係や関連する情報が広く深く教えてもらえます。そして参加型の授業だから記憶が深く定着しているので、それらの情報を元に考えて記述することができると思うからです。

Qこの授業の学びがいはどんなところですか。

SK 3つあります。1つ目は「おもしろい」こと、2つ目は「普段の生活や旅行先で使える知識が身に付く」こと、3つ目は「他教科との結びつきがわかる」ことです。

SA 具体的な例でいうと、野付半島の形が南北の海流の強さの差で堆積の差が表れるという事例を実際に目にすることや岩手県の三陸海岸の段丘や断層は理科の地学分野で習ったことだと気づいたりすることができます。こういうことがあるので学びがいがあるなと感じます。

Q 最後に津田先生に一言

SK 地理の授業時間をもっと増やしてください!津田先生は地理の先生で最高にわかりやすくて面白いです。他の生徒も受講したらいいと思います。

SA 津田先生の授業が楽しいから苦手分野でも頑張れました。発言しやすいし、間違っていても優しく訂正してくれる先生の人柄のおかげです。

■津田先生の想い

行ったことのないところでも、地図を見ればイメージできることが楽しくて、地図を作りたいと幼心で考えてたことをきっかけに、中高大と地理を深めてきました。今でももっぱら試験や受験のための地理の学習よりも本質的な地理の面白さを感じるためにはどう伝えたら良いか、何のための学習なのか考え、模索しながら授業を行なっています。

■まとめ

学習指導要領で「探究」が必須になるとともに、探究的な授業の重要性も広く理解されるようになりました。札幌日大中学校・高校では、このブログでこれまで紹介しているように、多くの先生たちが探究の手法を普段の授業の中に取り入れ、多彩な教授法にチャレンジしています。探究的な授業では、教科の知識・技能にとどまらず、ねらいとする資質・能力の伸長が見込めるという特徴があります。だからと言って、講義型の授業は質が低いのかという質問に関してははっきりとNOと言えます。講義型授業の悪い面は「イメージ」が先行していると言えます。例えば、ひたすら先生が黒板に向かい板書し、生徒はそれをノートやプリントに写すだけで、つまらなさそうにあくびをしていたり、居眠りしていたりするようなものです。先生の「ここテストに出るぞー」という声を聞いて、生徒はしぶしぶ起き上がりペンを手にする・・・こんなイメージでしょうか。講義型であろうが、グループ型であろうが、「つまらない」授業が問題であり、生徒を夢中にさせるために、必ずしも授業形態は関係しないと考えられます。講義型でも、津田先生の授業のように生徒が参加し、安心感の中で問いに答えていく様子は、頭の中で思考がめぐらされている状態そのものであり、高い学習効果が得られます。

また、津田先生の授業では一つの知識をこれまでの知識と関連させるだけでなく、複数の関連する情報や他教科で扱う情報からも理解させるため、思考・活用するための生きた知識の獲得につながってるといえます。

札幌日本大学中学校高等学校は探究教育に積極的に挑戦し、実績を上げている学校ですが、画一的な授業方法を是とせず、それぞれの先生が得意とする形で授業を洗練していっているその自由さが学びの質を保障していると感じられました。

講義型は古い?

そうでしょうか。古くからある洗練された教授法であり、今なお進化しています。講義型、グループ型という二者択一の見方では本質を見誤るかもしれません。

(取材・記事 昭和女子大学現代教育研究所 研究員 本岡泰斗)