Profile

郷田 和季(ごうだ かずき) 先生

札幌日本大学中学校・高等学校

数学科

教務部長

中学校2学年副担任

北海道大学理学部数学科卒業、北海道大学大学院理学院数学専攻修了

•教員としては、大学院に通いながら北海道の公立高校で非常勤講師として2年間勤務。大学院修了後、札幌日本大学中学校・高等学校に勤務し今年13年目。

数年前までは「どう教えて、どう解かせるか」を考え、いわゆる教え込む授業を行ってきたが、解法パターンの暗記に終始してしまう生徒や数学に苦手意識を持つ生徒を同時に生み出しているような感覚があり、葛藤を抱えていた。そんな中、学校での経験を通じて考え方が大きく変わり、今では「どう考えてもらい、どう理解してもらうか」を軸に授業を設計するようになった。教員が一方的に教える時間をできるだけ減らし、生徒一人ひとりの理解度や考え方の違いを尊重しながら、主体的で協働的な学びが生まれる授業を模索している。趣味は寝ること。妻と長女、次女の4人家族。北海道砂川市出身。

学園祭?踊りますよ?

Student

1年C組 S・kさん

1年C組 M・Nさん

(取材日:2025年5月16日)

INDEX

- 導入 ~国民総生産を例に~

- 定番のスタイルでの学び合い

- 協同的な学びの時間

- 次回の授業の案内

- +α 数直線双六

今回は中学校1年生数学、単元名「正負の数」について郷田先生の授業を取材させていただきました。

この単元について学習指導要領では次のような説明が書かれています。

数の理解を正の数と負の数まで広げ、数の概念についての理解を深めます。また、文字を用いることや方程式の必要性と意味を理解するとともに、数量の関係や法則などを一般的にかつ簡潔に表現して処理したり、一元一次方程式を用いたりする能力を培うことが目標です。

この目標を達成するために、具体的な場面を通して正の数と負の数について理解し,その四則計算ができるように学習します。また、正の数と負の数を用いて表現し考察できるようにします。

さらに以下の点が必須事項として掲げられています。

ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。

イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて,正の数と負の数の四則計算の意味を理解すること。

ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。

エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。

郷田先生の授業は、これまでも「わかりやすく、力がつく、そして数学が好きになる」と評判でした。これらに配慮した授業設計がどのように実施されているのか、その真髄がどこにあるのか、授業の取材を通して明らかにしていきたいと思います。

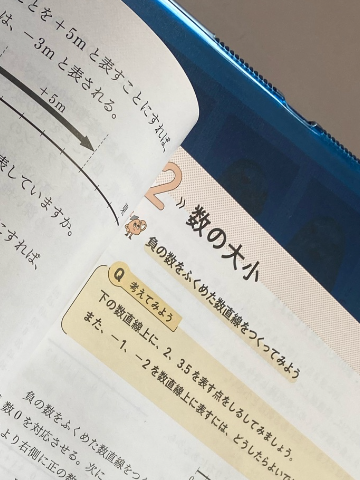

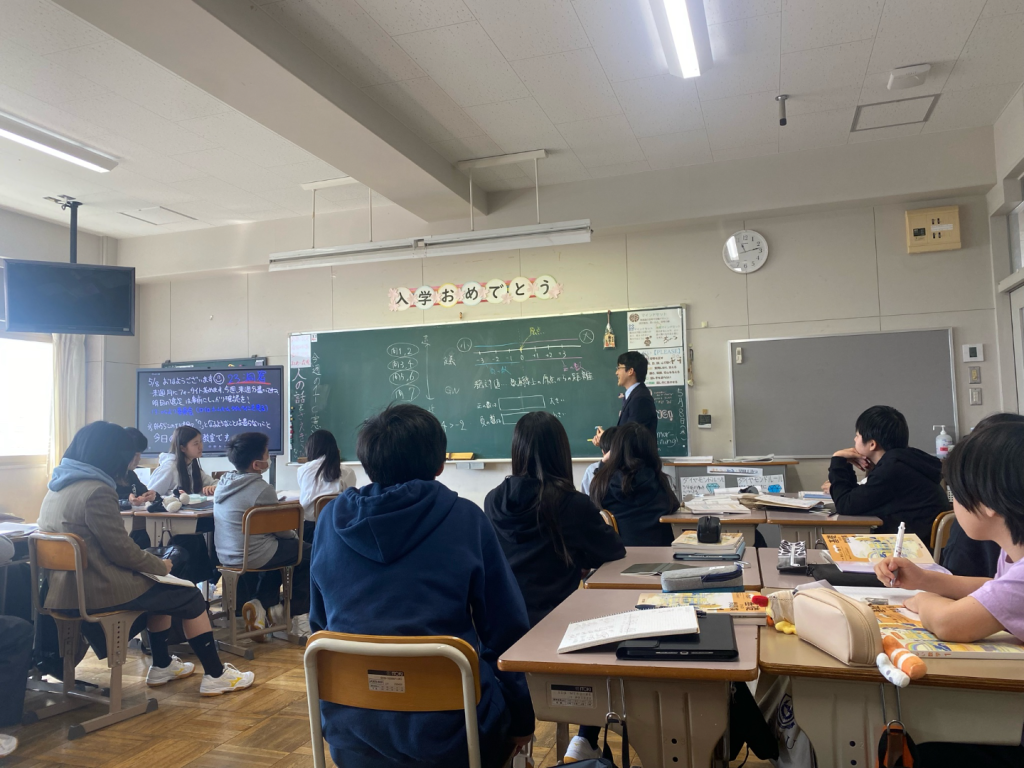

■導入~国内総生産を例に~

正の数と負の数はどのようなところで使われるのか、郷田先生からこの単元と社会生活とのつながりのお話がありました。数学の学びが単にテストで点数を取るために行われることではなく、生徒が社会を生きていくために必要なものであることを理解させてくれます。導入の話の要約すると次のようなお話でした。

「マイナス成長って聞いたことありますか?日本では、国の経済の元気さをはかるために「GDP(国内総生産)」という数字が毎年発表されています。これは、日本の中で1年間に作られた商品やサービスの合計のことです。このGDPが増えると、プラス成長と言って日本の経済は成長しているといわれます。たとえば、ある年のGDPが「+2.0%」だったとしましょう。これは、去年と比べて2%分多くのモノやサービスが生まれたということです。経済がよくなって、働く人の収入も増えるかもしれません。ここで使われている「+」は、いい方向への変化、つまり「正の数」です。反対に、もしGDPが「-1.5%」となると、去年よりモノやサービスが少なかったことになります。これをマイナス成長と言います。経済が元気をなくしたという意味で、「-」のようにマイナスの変化を「負の数」で表しています。このように、ニュースで見かける経済の数字も、「正の数」と「負の数」を使って表現されています。数学は、教室の中だけでなく、現実の社会でも大切に使われているのです。」

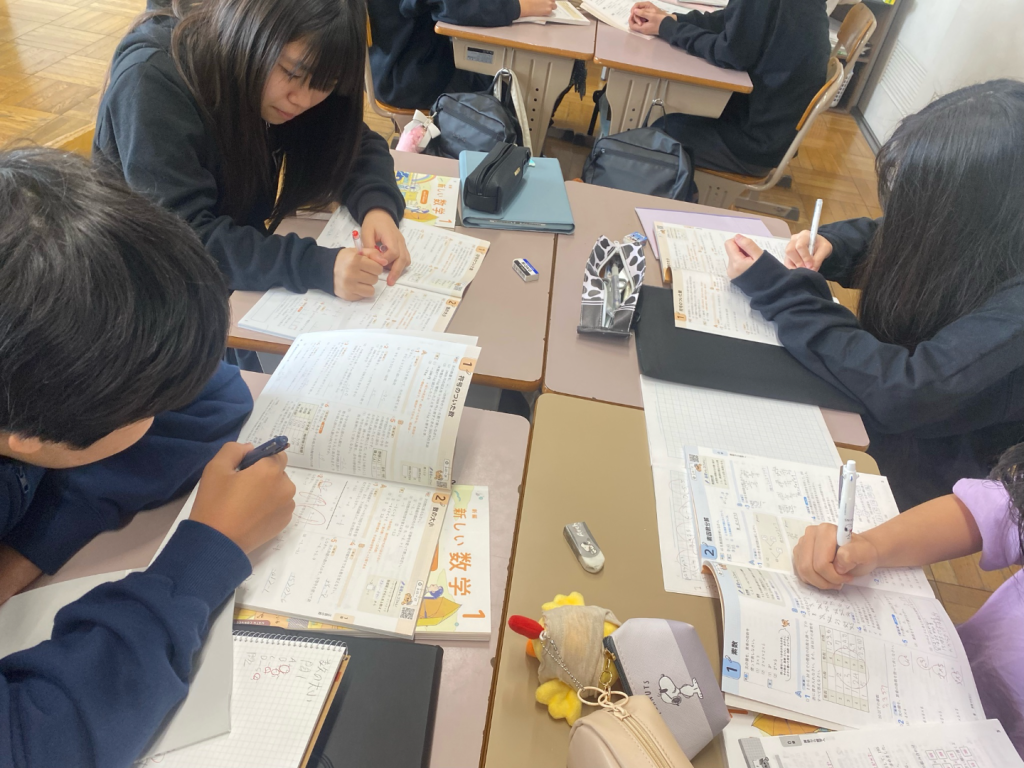

■定番のスタイルでの学び合い

さて、導入後は今日の授業の具体的な内容の説明に移ります。今日は数学の授業の定番スタイルで勉強することが伝えられます。

「定番スタイル」は次のような学習スタイルです。

1.生徒は4人のグループの形で学ぶ

2.グループメンバーは数回ごとに組み替える

3.生徒には学習プリントが配布される

4.学習プリントには共通の課題(基礎理解を中心とした全員が習得しなければならない問題)と発展的な課題(共通の課題からレベルアップした問題)、独創的な面白課題(郷田先生セレクションの数学好きに挑戦的な問題)が掲載される。

5.学習は基本的にはそれぞれの生徒がプリントを進めていくが、グループ内で見たり聞いたり、声を発したりすることが認められている。

6.教えあいではなく、聞きあいをしなければならない。

7.先生は最初に簡単なガイダンスを行った後、生徒に学びの時間を与え、学習中は教室内の巡回をし、援助が必要な場面で個別または全体に対応しつつ学習状況を把握する。

この学び方は佐藤学氏が提唱する「学びの共同体」の理念とも合致する学び方です。

佐藤学

https://manabusato.com/

学びの共同体

https://japan.school-lc.com/about_us/

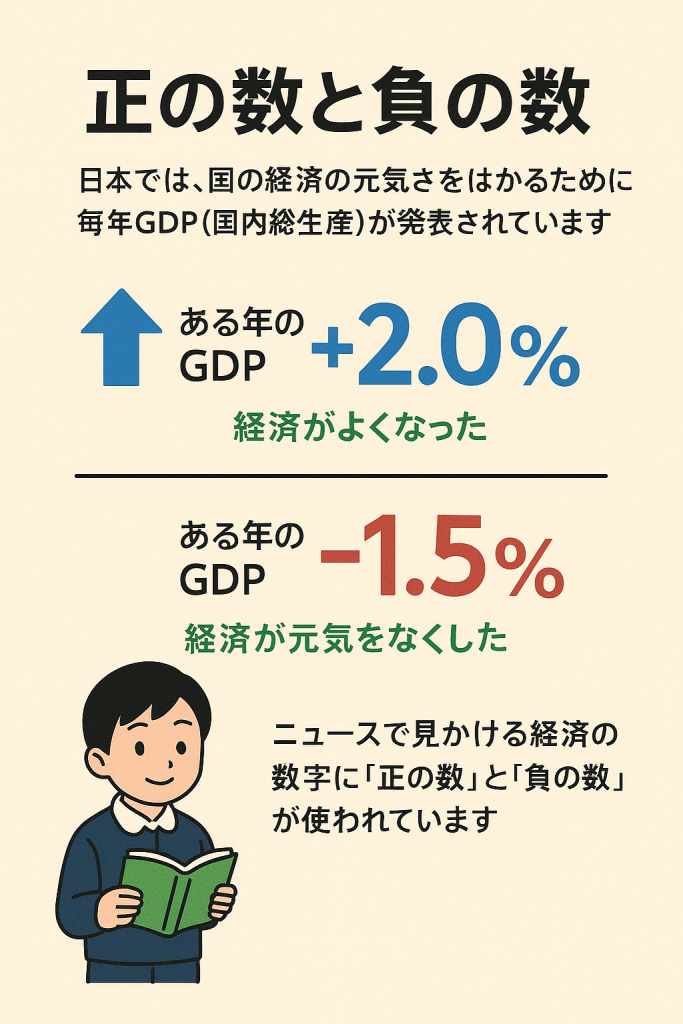

この授業40分で取り組むプリント

1~8は共通課題、9~11は発展的な課題、12~13は発展的かつ独創的な面白い課題

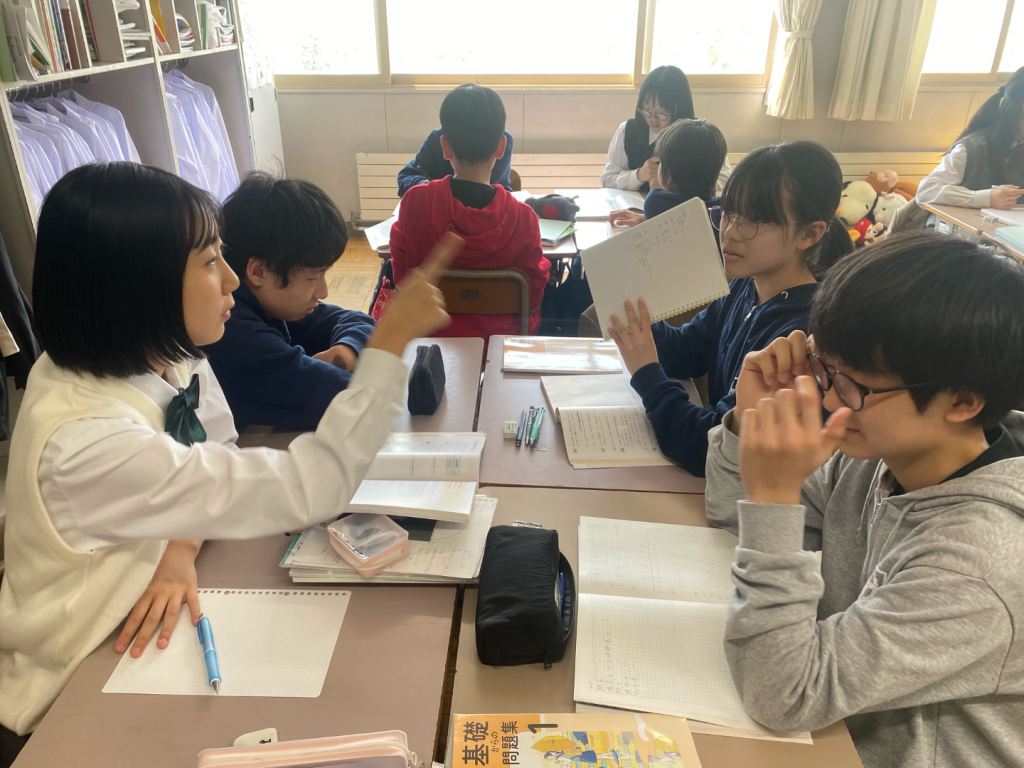

■協同的な学びの時間

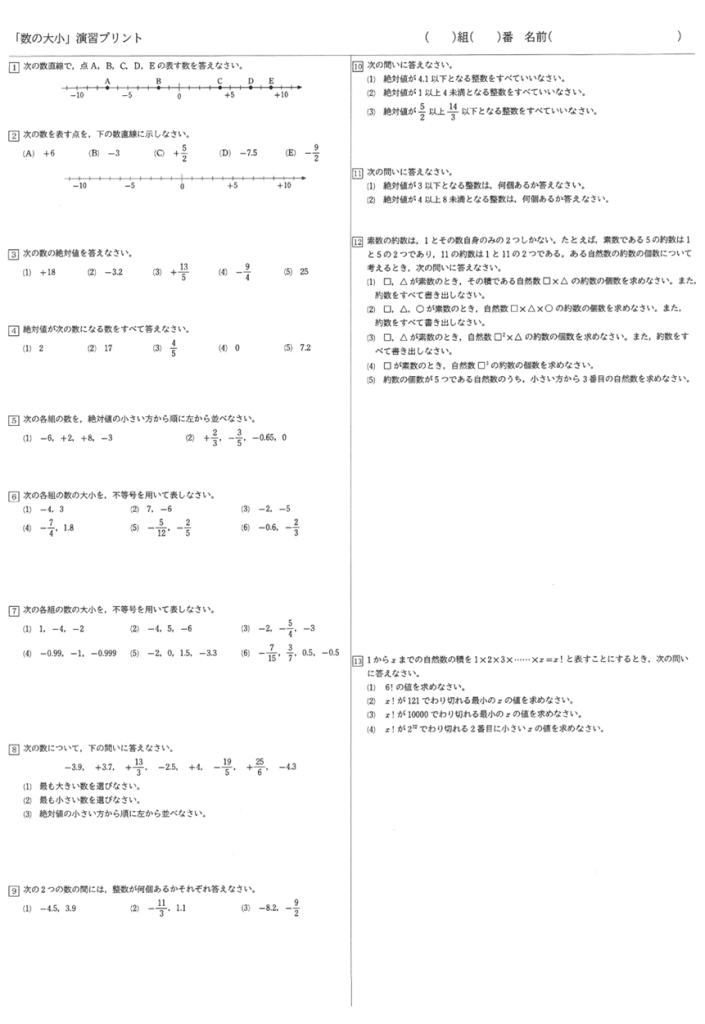

授業開始後10分以内で郷田先生は説明を終えます。前回までに学習した数直線と絶対値を端的に説明をします。

今回はグループ内で問題を説明する責任者を決めるという指示が与えられます。1から8の問題を4人が二つずつ担当します。担当の決め方は「ゴールデンウイークに遠いところに行った人の順で問題を二つずつ担当する。担当決め時間は3分」でした。これはグループ学習に入るためのアイスブレイクの要素があるゲーム感覚の担当決めと言えます。いきなり問題に入るよりも心理的安全性が高まります。

プリントが配布され、生徒たちは「どこ行った?」と聞きながらワイワイガヤガヤと笑い声も混じり、担当が決まります。

「そろそろ始めてください」の声で、生徒たちは問題に向かいます。前半の問題は基本的な内容です。多くの生徒がスムースに進みます。10分ぐらいするとだんだんと声が多くなってきます。解いた問題を担当の生徒が説明する声もあります。今回はすぐに答えが出るものが多いため、じっくりと説明する場面は少なく、答えの照らし合わせでほとんど終えています。間違った場合、「あーそうか」という言葉で理解している様子が見えました。

さて、学び合いの学習中に聞こえる言葉には特徴がありました。長々と説明するような会話文はほとんどありません。聞こえてきてきた音をそのままいくつか抽出してみました。※連続した会話ではありません。一つのグループ内で発せられた音声を抽出しました。省略せずにそのまま載せています。

「あれ?」

「どうすんだっけ」

「あーそうか」

「マイナス増える?」

「分数」

「ちがくない?そっか」

「広いってなんで」

「じゃあ2と3の間?」

「不等号多くね」

「え!」

「0の絶対値って0だよね」

「2.65じゃない?」

「あーやっぱ」

「これ無限ループ?」

「大きいこと?」

「これさー数字ありすぎて」

「ほら見て」

「私途中でやめた」

「あきらめちゃダメ」

「距離だから」

「これ全部て」

生徒たちはごく短いフレーズでコミュニケーションしています。また、独り言に近い発言も多く、思考している中で言語化されたものが発せられ、必ずしも双方向コミュニケーションをしているわけではありませんでした。返答されるものもあれば、自己完結されるものもあります。このような単語を中心とした発話が続きながら学習が進むという特徴があります。

授業開始時の説明

学び合いの前半は発話が少ない

教えあうのではなく、聞きあう関係

いつでもコミュニケーションができる

リラックスした雰囲気が作られている

■次回の授業の案内

授業終了5分前になると郷田先生から全体を通して共通で間違いが多かった点について短い説明があった後、次回の授業で単元テストを行うことが説明されました。

学び合いを通してグループで基本的な学習を行い、それらがきちんと理解できているかどうかを単元テストで生徒自身が確認することができます。

この学習⇔確認のループで生徒自身の学び方がアップデートされるとともに、郷田先生自身もプリントや解説の内容を調整していくことになります。これらは授業と評価をうまく活用した取組みと考えられます。

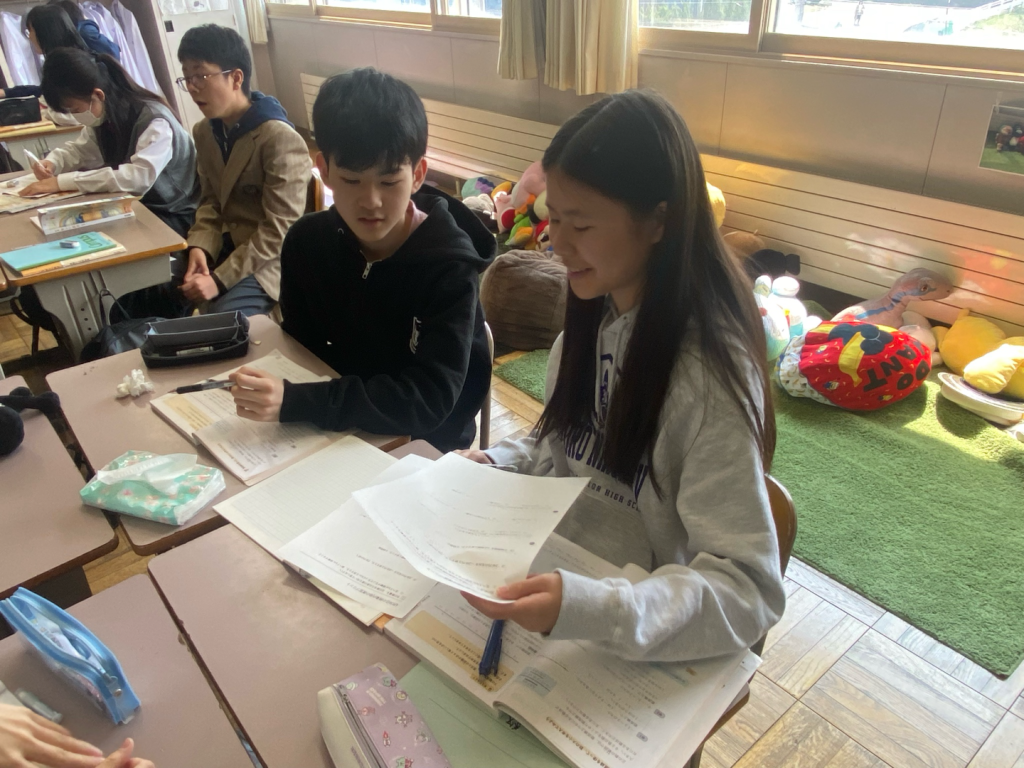

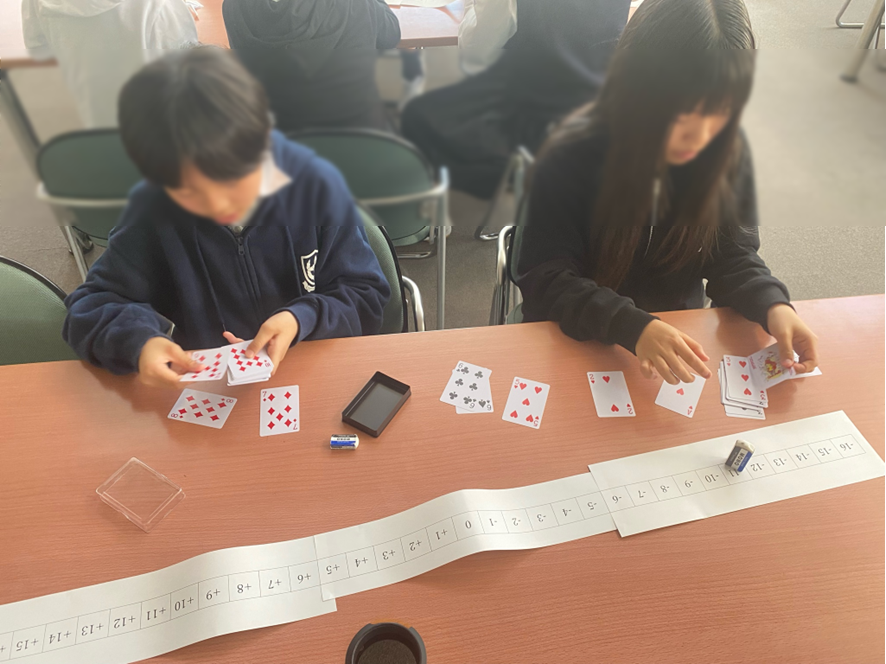

■+α 数直線双六(すごろく)

これは、今回取材をした授業の次の回に行われた内容です。単元テストが終わった後の時間で行われた取り組みを紹介します。

単元テストの後の時間を使った遊びを通して数直線を学びます。3人一組で座り、-16~+16までが書かれたマスと1~6のトランプ(4つのマーク計24枚)が渡されます。ゴールの数字を任意で決め、そのゴールに最初に到達した生徒が勝ちです。黒のカードを引いた場合その数だけ+方向に進み、赤のカードを引いた場合は-の方向に進みます。一人2枚ずつ引くのですが、1枚引くごとにコマを動かします。ゲームを通して生徒は数直線上で数字が動く様子を体験的に学ぶことができています。

簡単なルールですが、どの生徒もゴールに向けて一喜一憂していました。強いて学ぶのではなく、楽しみの中で無意識に正、負の数字の動きを考え、学ぶことができていました。「具体的な場面で正の数と負の数を用いて表現し考察」することに着目した、単元後半の20分を有効に使った学習活動を見せていただきました。

ゴールどの数字を設定するか数学的思考を用いながら協働力と創造力が養われる

出たカードによってコマ(消しゴム)が正、負の方向へ移動する

■生徒インタビュー➀

S・Kさん

Q 数学は好きな教科ですか?

A 今は好きです。

Q 今ということは?

A 実は小学校の時はすごく嫌いでした。日大中に入学してもついていけるかすごい不安だったんですけど、郷田先生と出会って、教え方がすごく良くて、習ったことを発展させることができるっていうのもあって、数学が滅茶苦茶面白くて好きになりました。

Q どんな発展がありましたか?

A 例えば今やっているのだと、正と負の数で習ったことを双六に発展させて使ってみたりしています。

Q 小学校ではいつぐらいから算数が好きでなくなったのですか?

A 小4ぐらいからだと思います。急に難しくなってきたときに、わからなくなってきて、その時に先生からもっと勉強しろって感じしか言われなかったので、わからない不安で嫌いになりました。

Q 今ではどうですか?

A 日大の数学では、わからなくても先生は励ましてくれるし、やる気がなくならないです。あとは、グループでの学習が多いから、周りの友達にも聞けるし、それでもわからないときは他のグループに聞けるから不安がなくなりました。

Q 実際に数学の力が向上しているように感じますか?

A はい。まず、単元テストで点数がちゃんととれるようになりました。それから、実は小学校6年生の秋ごろから週に1回家庭教師にオンラインで勉強を教えてもらっていて、いまでも見てもらっているのですが、「受験前よりもわかるところが増えた、解くスピードが上がっている」と言ってもらえています。

Q 最後に何か一言お願いします。

A 最初にもいったけど、数学がめっちゃ面白くて好きになりました。これからも頑張りたいです。

■生徒インタビュー②

M・Nさん

Q 数学は好きですか?

A はい。数学の授業は大好きです。

Q 小学校の時から好きですか?

A いえ、小学校の時は算数が嫌いでした。

Q どうして嫌いだったの?

A 小学校3年生ぐらいから少しずつ分からなくなってきて、授業はどんどん進むし、おいてけぼりになってしまって、それで嫌いになりました。

Q わからないとき先生に質問はできなかった?

A できないわけじゃないんだけど、授業を止めてしまったり、周りに迷惑かかるんじゃないかと思って怖くて質問できませんでした。

Q 今はどうして好きになったの?

A 授業がわかりやすいのが一番です。グループで問題を解くので、誰一人置いてけぼりじゃないって感じがしてます。

Q 今は質問できる?

A まずはグループの人に聞けるし、グループでもわからなかったり曖昧だったら先生に聞けます。

Q 先生は授業中どんな感じですか?

A 私たちが解いているときは教室の中をうろうろしているので、すぐ声をかけやすいです。

Q 小学校の授業とは違う?

A 小学校はほとんど、先生が説明して、グループで学ぶってことがなく、独りで解くって感じでした。今は安心感があります。こんなにやりやすくなるんだなという感じです。

Q 今はわからないことがありますか?

A 今はわからなくても全部解決できています。

Q 力がついてきている実感はありますか?

A 授業とか単元テストで解けなかったけなかった問題をスタサプでやってみたら解けてたりして、力がついているんだと実感できました。

Q この授業の楽しさはどんなところにあると思いますか?

A これまで遊びとかは楽しいってことがあったけど、学習自体が楽しいことはなかった。今まで勉強が一人で出来ないときがあったけど、今はみんながいるから楽しい。グループで勉強するって聞いて「やったー」と思った。みんなで学ぶのが楽しいと思います。

Q 将来の目標を聞かせてください。

A 私は身近な人との別れを経験していることもあって、将来医者になってたくさんの人を救いたいと思っています。

Q 郷田先生に一言!

A 郷田先生これからもよろしくお願いします!

■郷田先生の想い

世界的な学力調査「PISA2022」において、日本は数学の成績が世界トップクラスであった一方、他国と比べて実生活における課題を数学を使って解決する自信が低く、数学を実生活における事象と関連付けて学んだ経験が少ない傾向があることがわかりました。私は授業の中で「決められた答えにたどりつくこと」だけでなく、実生活で利用されている数学を知り、日常の問題を数学を使って解決するなど、「生活をよりよくするためのツール」として数学を活用できる力も身に付けていってほしいと思っています。そのためにも日常生活と数学のつながりを意識しながら生徒の気づきや考えを大切にした授業を提供できるよう生徒と一緒に学び続けていきたいと考えています。

■まとめ

郷田先生が説明する場合は、生徒が学習に取り組むために必要な情報が厳選・整理して伝えられています。そして、それぞれの生徒が自分の頭で考える時間が十分に与えられます。協同的な学びを用いることで、わからないときに自由に質問ができる状況を作り出し、生徒が安心して学べる環境が作られています。また、生徒に与えている演習問題は、必ず習得してほしい「共通の学び」の部分と、ステップアップした「発展的な学び」が準備されていて、より高度な問題を望む生徒も退屈することなく、熱中して学ぶことができていました。50分という1コマの授業の中に、学習指導要領で求められる学習活動が高い水準で設計されており、生徒に安心感を与えながらも丁寧で理路整然とした説明によって成立する大変高いレベルの授業を見せていただきました。

「数学の授業が好き」この言葉にすべてが詰まっているような気がします。

(取材・記事 昭和女子大学現代教育研究所 研究員 本岡泰斗)