Profile

村山 一将(むらやま ひでのぶ)先生

札幌日本大学高等学校

理科 高校2学年(副担任)

未来教育創造部部長 SSH企画推進委員 科学部副顧問

北海道釧路市の公立中学校・高校出身 日本大学生物資源科学部卒業後、筑波大学大学院修士課程教育研究科修了。

教員歴は、大学院在学中から数えると19年(私立常総学院中学校高等学校、茨城県立並木中等教育学校、ドイツ桐蔭学園、札幌創成高等学校)

“「教わる」から「自ら問い、気づき、わかち合う」への転換”をコンセプトに、「(学習者自らが)問うて学ぶ(=学問する)」授業を展開。日本生物教育学会の委託委員として共通テスト「生物基礎」「生物」の分析・評価、大学入試センターへの提言に携わる中で「実験」「実習」の重要性を再認識し、同業者でもある恩師の一言も受けて昨年度から「教科書の実験ぜんぶやる」に挑戦中。記事の実験はその第25回目。

ビーバーが好き

Students

高校3年生 Mさん Tさん Kさん

(取材日:2025年8月25日)

INDEX

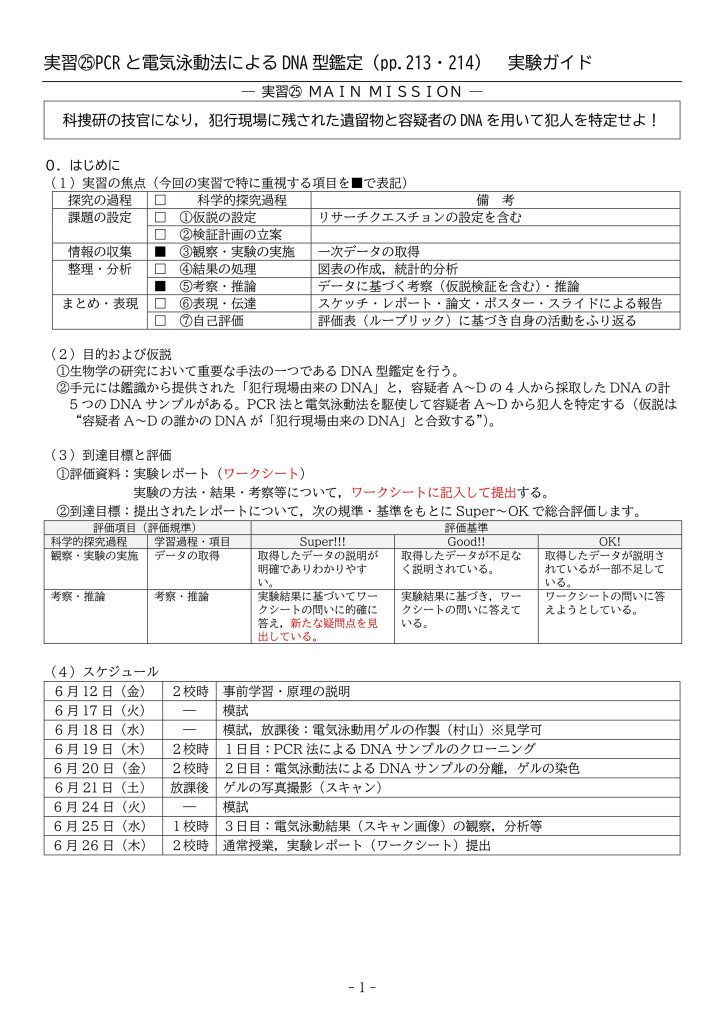

1時間目(50分):PCR法によるDNAサンプルの増幅

2時間目(50分):電気泳動法によるDNAサンプルの分離

3時間目(50分):電気泳動結果の観察・分析

今回の授業テーマは「DNA型鑑定実験」。

高校3年生理系「生物」選択者45名を対象にした実験授業の紹介です。現代科学の粋を集めた「DNA型鑑定」を行います。生徒たちは「科捜研の技官」となり、科学の力で謎の事件の真相に迫ります。

■事件発生!

「事件発生!

科学の力を駆使して、残された証拠から犯人を特定せよ!」

実験は、とある事件現場に残された微量な証拠(DNAサンプル)と、4人の容疑者から採取されたDNAサンプルを比較し、犯人を特定するというミステリー仕立てのミッション。まずは、目に見えないほど微量な現場のDNAを増やすことから始まります。

■実験ステップ

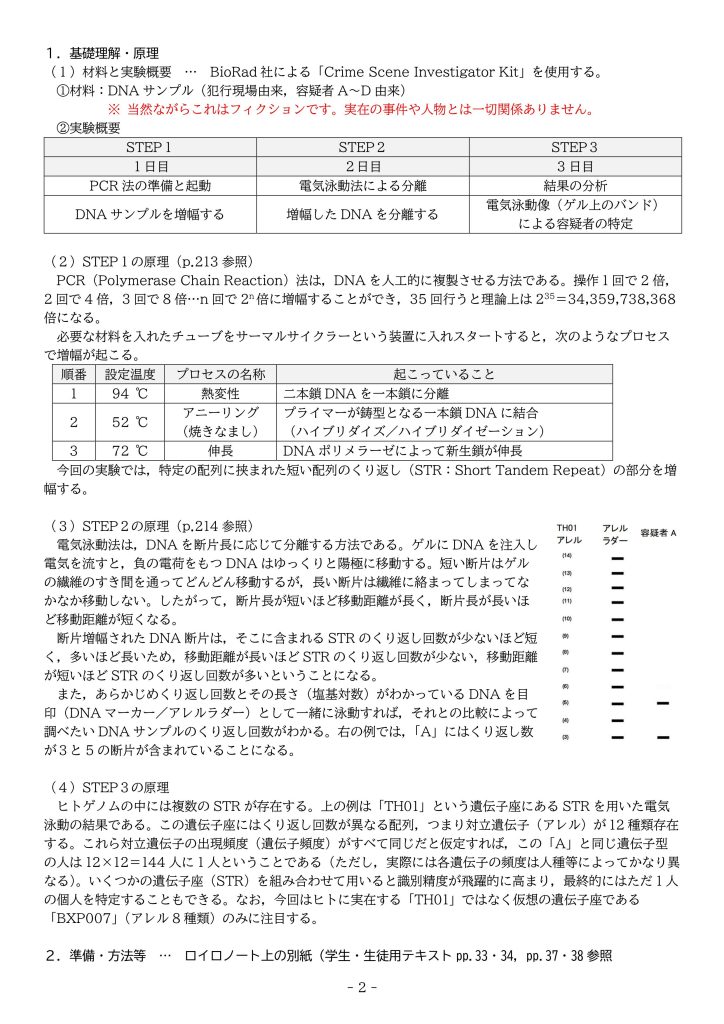

【実験ステップ1:PCR法によるDNAサンプルの増幅】

犯行現場から得られるDNAはごくわずかです。そこで必要となるのが、DNAを人工的に複製するPCR法(ポリメラーゼ連鎖反応)です。生徒たちは、現場と容疑者のDNA、そして特別な試薬をマイクロチューブに入れ、サーマルサイクラーという専用装置にセットしました。これによって、DNAを何十億倍にも増幅させることができます。装置の中では、教科書で学んだDNAの熱変性、プライマーのアニーリング、DNAポリメラーゼによる伸長反応が、実際に起こっていることを学びます。

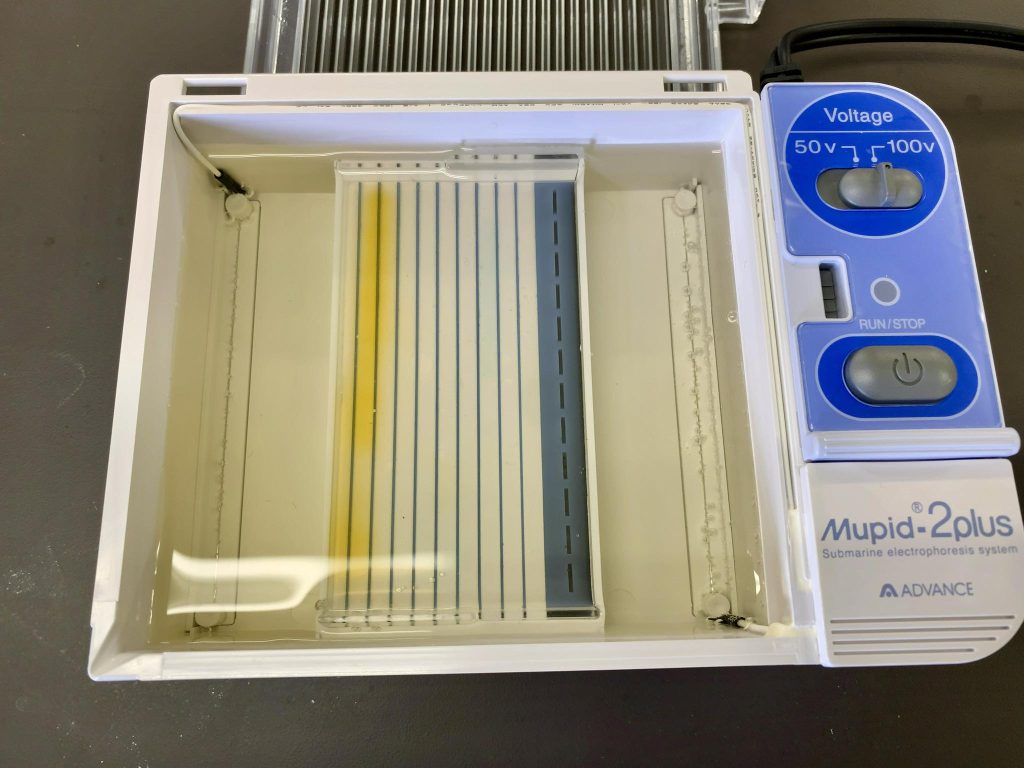

【実験ステップ2:電気泳動法によるDNAの分離】

PCRで増幅した大量のDNAは、電気泳動法を使って分離します。アガロースゲルと呼ばれる寒天状のプレートにDNAサンプルを注入し、電気を流すと、マイナスの電荷を帯びたDNAはプラスの電極に向かって移動します。このとき、DNAの断片は短いものほどゲルの網目をすり抜けて速く移動し、長いものほどゆっくりと移動するという性質を利用して、DNAのサイズごとに分離するのです。生徒たちは、慎重にゲルにサンプルを流し込み、スイッチが入れられると、静かに結果を待ちました。

■科学の目で真実を解き明かす!

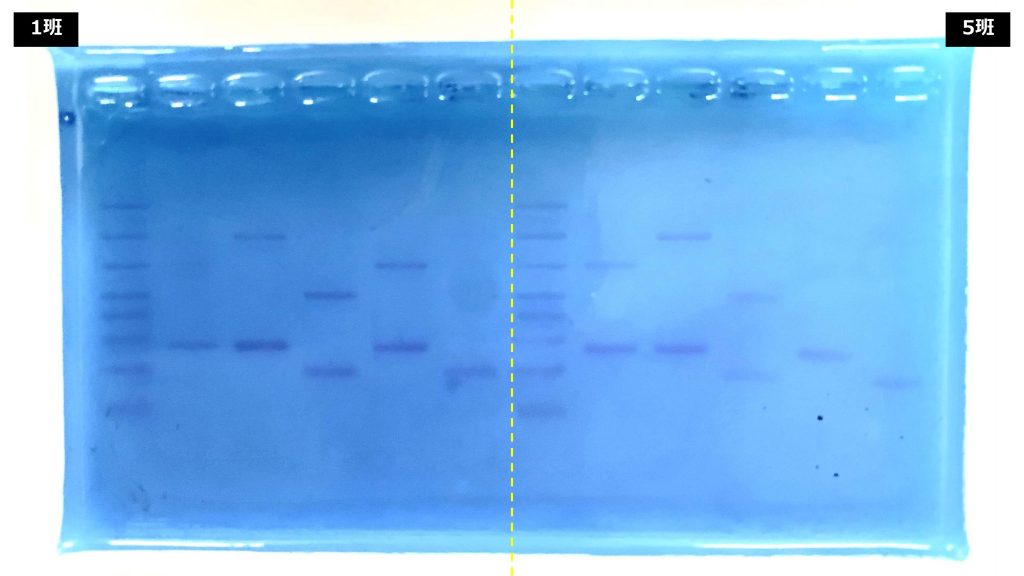

数十分後、ゲルにバンド模様が薄く浮かび上がりました。各サンプルが持つDNAの断片の長さが、はっきりと異なるバンドのパターンとして現れたのです。

ゲルを染色液につけて一晩おくと、そのバンドがよりはっきり見えるようになります。 次の授業では、このバンドを糸口に、犯人特定に取り掛かります。

「あれ、このバンド、現場のやつと完全に一致しているぞ!」 「でもこっちは違うな…」 生徒たちは、チームみんなで顔を寄せ合い、真剣にゲルを観察していました。犯行現場のDNAと容疑者たちのDNAを照らし合わせ、科学的な根拠に基づいた推論を重ねていきます。果たして、犯人と特定されたのは一体誰だったのか…?!

■生徒インタビュー

Mさん Tさん Kさん

Q 今日の授業を10文字以内で説明するならどう表しますか?

T 「授業の応用」

K 「電気泳動」

M 「遺伝子鑑定の実験」

(・・・3人笑・・・)

Q 感想を教えてください。

K 楽しかった。

Q どのようなところが楽しいと感じましたか。

M まったくわからないDNAがどれなのかをサンプルと比較して一致するものを見つけることや、DNAという見えないものを、見える形にできたのが楽しかったです。

K 増幅したDNAをマイクロピペッターでゲルに入れる操作があるのですが、ゲルのスポットが見えなくて、すごく難しくて震えながら入れましたが、入ったときとてもうれしくて楽しかったです。

T 器具を使うのが楽しかったです。駒込ピペットは使ったことがありますが、マイクロピペッターは使ったことがありませんでした。

Q 他にはありますか?

T 電気泳動をするだけでなく、バンドの比較をして犯人のDNAを特定するのは、警察がするみたいで盛り上がって楽しかったです。

Q 中学校ではこういった授業はありましたか。

K こういう学び方はこれまでなかったです。答えが決まっているものをやり方に従ってやるという事ばかりでした。

(以下盛り上がりフランクな言葉で表現しています)

Q どうしてこれまでなかったと思いますか。

K 先生が消極的だったのかな(笑)?

T 面倒くさいから(笑)?

M そうかもしれないね、実際、班の数が多いって準備すごく大変だよね。

T 先生って、生徒の結果が違ったら教えるのも大変だよね。基本的に教科書に載っている通りに生徒ができないといけない感じだしね。

Q 村山先生の授業はそうではないの?

T 違いますね。まずは実験をたくさんやってくれます。あと、考えさせる授業っていうか。

K (ここだけの話ですが・・・)村山先生ゲルを作るときにミスがあったんですよね(笑)

T 実験だからそういうところもあるっていうのも見せてもらえるし、先生がやるから絶対に大丈夫とかじゃなくて、生徒自身も真剣に観察したり、実験条件を確認しながらやらないといけないという事が身に付きます。

M 中学の時は答えが決まっているものばかり教えてもらっていました。石灰水が濁ったら二酸化炭素が入ったとか。教科書に載っていることを確かめているって感じでしたが、今は教科書よりも発展ですね。

Q 実験をたくさんすることについてどう感じていますか。

K ありがたいです。やっぱり記憶に残りやすいです。定期テストにも出るので成績にも関係します。

T 実験は定期テストでも模擬試験でも役立っています。そして班のメンバーと協力して学べるのが楽しいです。

M 模試で似たような実験が出ます。実験やったから覚えていることがあるのでやっぱりありがたいです。

Q デメリットはありますか。

K 実験方法を事前に読んで理解しておかないといけないから予習が大変!

M あえて言うなら講義オンリーと比べると授業進度が遅くなるっていうのはあるので、受験に影響があるかなという不安がなくはないですけど、さっき言ったように模試で点数を取るためにも実験が必要なので、デメリットとは言えないですね。

T グループメンバーの当たりはずれがあります!

K 演習も必要だけど、結局実験をやっていないと、教科書だけで覚えたことは忘れてしまうし、無いとどうしようもないです。と、いっても暗記が必要な分野も当然ありますので、実験、講義、演習のバランスがとれていればいいと思います。

Q 最後に村山先生へメッセージを。

MTK:いつも楽しい授業をありがとうございます。子育て頑張ってね。

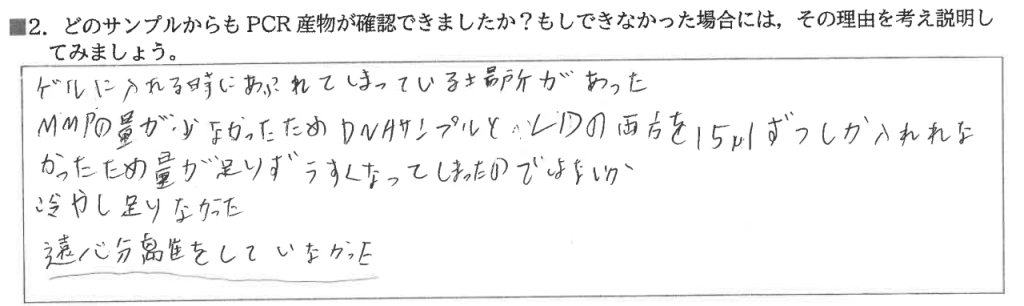

■参加した生徒のその他の声

「新しい班になってすぐだったけれどみんなすぐうちとけてくれて協力して仲良く実験を行えてうれしかったです。」

「生物で学んだことが実際に社会でも使われていることを体感できた。」

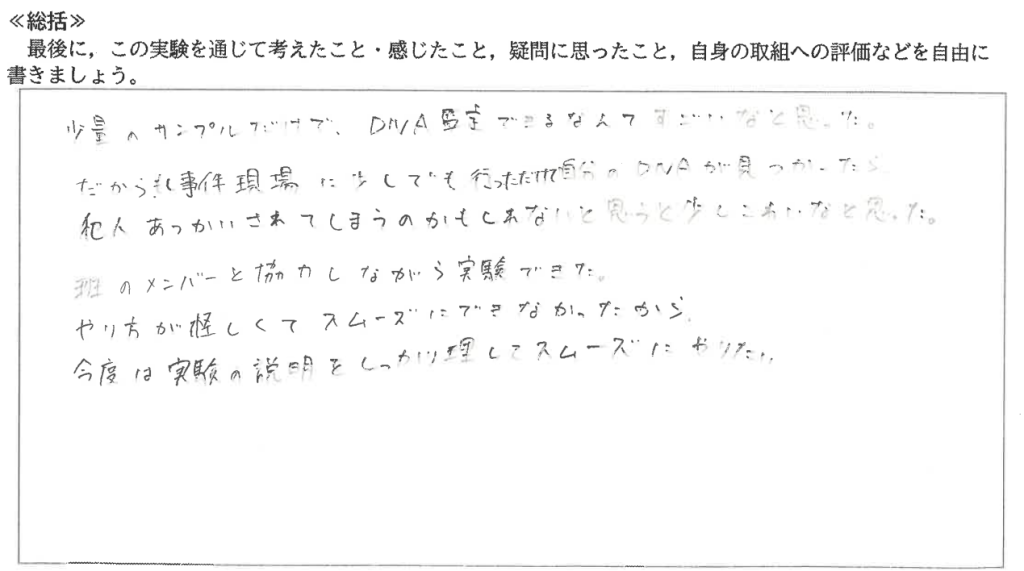

「少量のサンプルだけでDNA型鑑定できるなんてすごいなと思ったけど、逆に少しこわいなとも思った。」

「序盤めっちゃ順調だと思っていたら、(マイクロピペットの)目盛りの小数点が1個ずれてて無事に事件を迷宮入りさせることができた。」

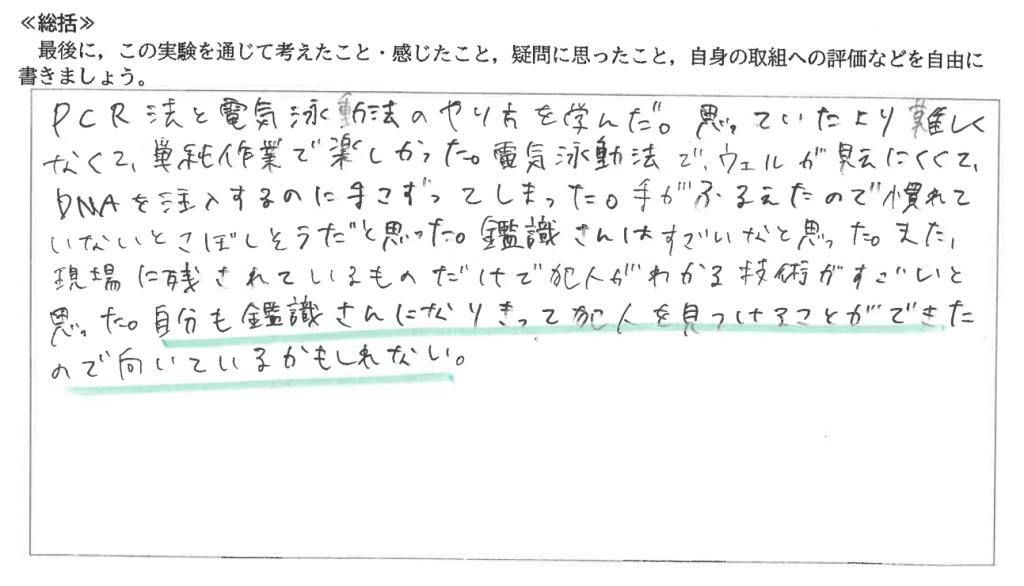

「思っていたより難しくなく楽しかった。自分も鑑識さんになり切って犯人を見つけることができたので、向いているかもしれない!」

生徒のワークシートより一部抜粋 「捜査官に向いているかも」など、実験への適性を自分なりに評価し、キャリア観の形成にも役立っている。

■村山先生のコメント

今回の実験や、その前に実施した「遺伝子組換え実験」などは、最近はどの出版社の教科書にも掲載されている一般的なものです。一方で、機材や準備の都合があり、実際の実施率は極めて低いと言わざるを得ません。本校はSSH校であり、機材はある程度そろっていたので、今回は学校の機材と市販されているキットを組み合わせて実験教材をデザインしました。

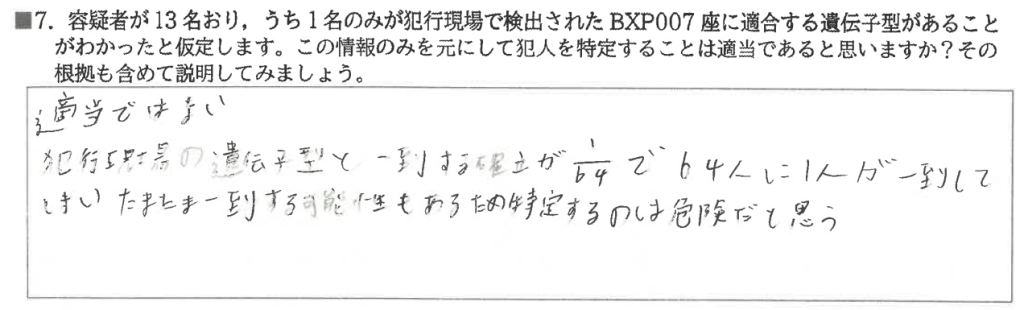

座学で学んだ内容も、実際にやってみると予想外にうまくいかなかったり、逆に意外と簡単だったりします。また、生物には個体差がありますし、実験時の環境によって結果にも大きなバラつきが出ます。そのような複雑さの中から傾向を見出し、生物学的な意味づけ・解釈をする(考察する)こと。あるいは、うまくいかなかったことからその原因と改善策を議論すること。今回についてはさらに、鑑定結果を犯罪捜査に利用する是非など社会的・倫理的な側面も織り交ぜて議論をすること。こうやって身に着くチカラは、改訂された学習指導要領や共通テストで求められている資質・能力まさにそのものです。時期的にそろそろペーパーテストのことも意識した授業に切り替えていかなくてはなりませんが、こうやって培ってきたチカラは、そのときにも、あるいはその先にも、大いに役立つだろうと考えています。

■まとめ

今回の実験は、「事件の捜査」という設定をすることで、科学調査官になりきってみるなど、思わず没頭してしまう仕掛けが施されています。座学で学んだ知識を、単なる「知っている」状態から「使える」状態へと昇華させることをねらいとしたもので、高等学校学習指導要領解説『理科編』が掲げる、課題の発見から解決に至るまでの探究プロセスを生徒自らが主体的に遂行するという目標を体現する一つの例と感じました。また、実験を通じて得られた結果を客観的に分析し、考察を深める経験は、大学入学共通テストでより色濃く求められるようになった「科学的思考力」を育む上で極めて重要です。机上の知識を現実世界と結びつけ、その複雑さから本質を見抜く力を養うこと。そして、自ら問いを立て、仲間と協働しながら解を導き出す過程は、これからの社会を生き抜く上で不可欠な資質・能力を育むことに直結しています。このような学びは、生徒たちの今後の学びやキャリア選択に大きな影響を与えるであろうと期待できます。

(取材・記事 昭和女子大学現代教育研究所 研究員 本岡泰斗)