サイエンスツアーⅠを実施しました

2023年8月3日(木)~4日(金)にサイエンスツアーⅠとして1年生SSH生徒が苫小牧・室蘭の大学及び研究施設を訪問しました。サイエンスツアーⅠは、今後、始まる課題研究の内容をより深めるため、最先端の研究を行っている先生方から研究内容について、研究を行う際の心構えなどについて講義を受け、実験・実習を行うことで自分の課題研究テーマの設定の参考とすることを目的としています。

<室蘭工業大学>

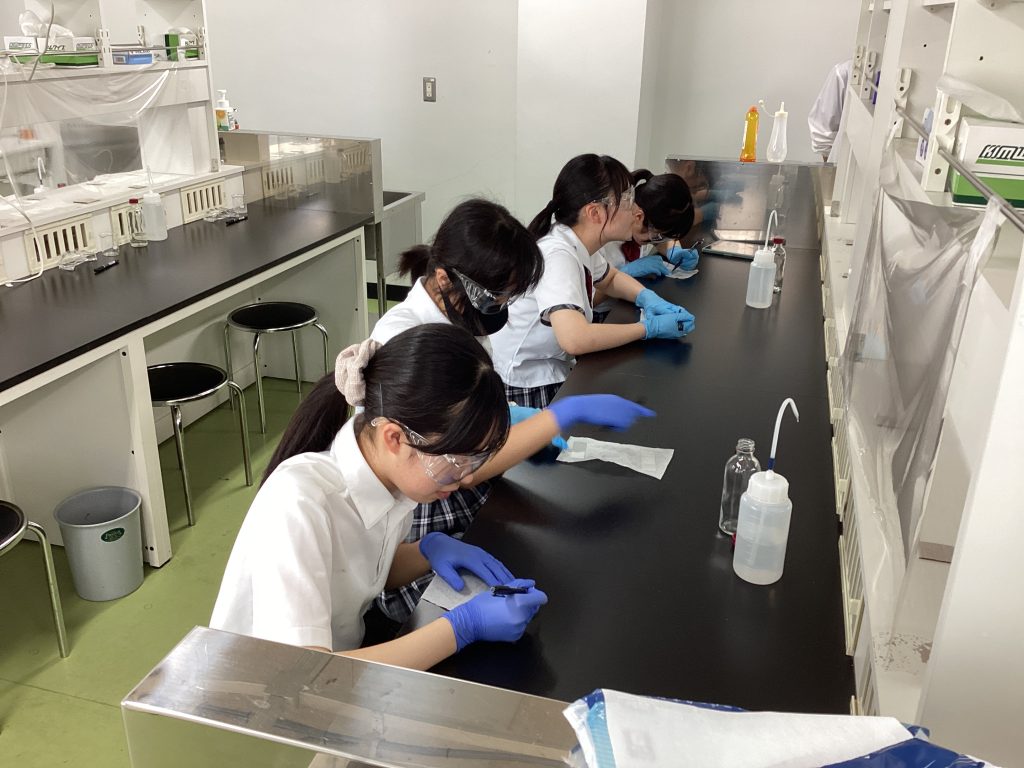

通常の触媒と光触媒の違い、光触媒の性質や反応、その利用についてなどについて詳しく説明をしてもらいました。その後、自分たちでチタン酸イソプロピルから光触媒を合成し、メチレンブルー(色素)が光触媒によって分解される様子を観察する実験を行いました。また、研究室の実験設備等を見学させていただき、研究を行っていくうえで大切なことなどについて理解を深めることができました。

<北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション室蘭臨海実験所>

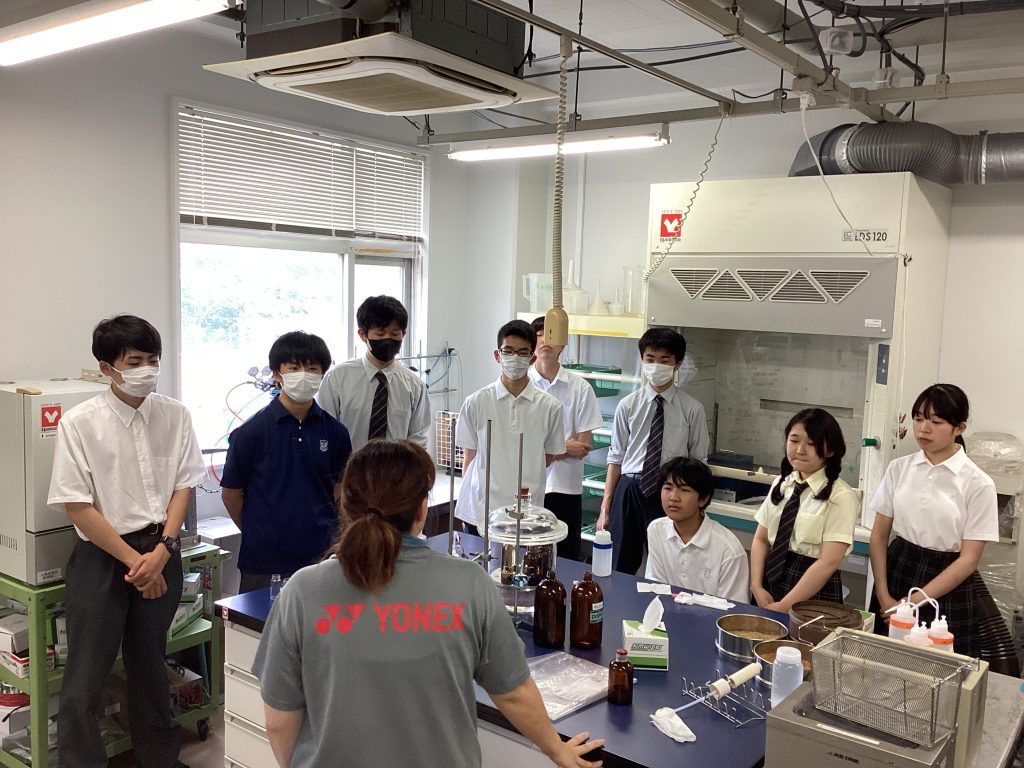

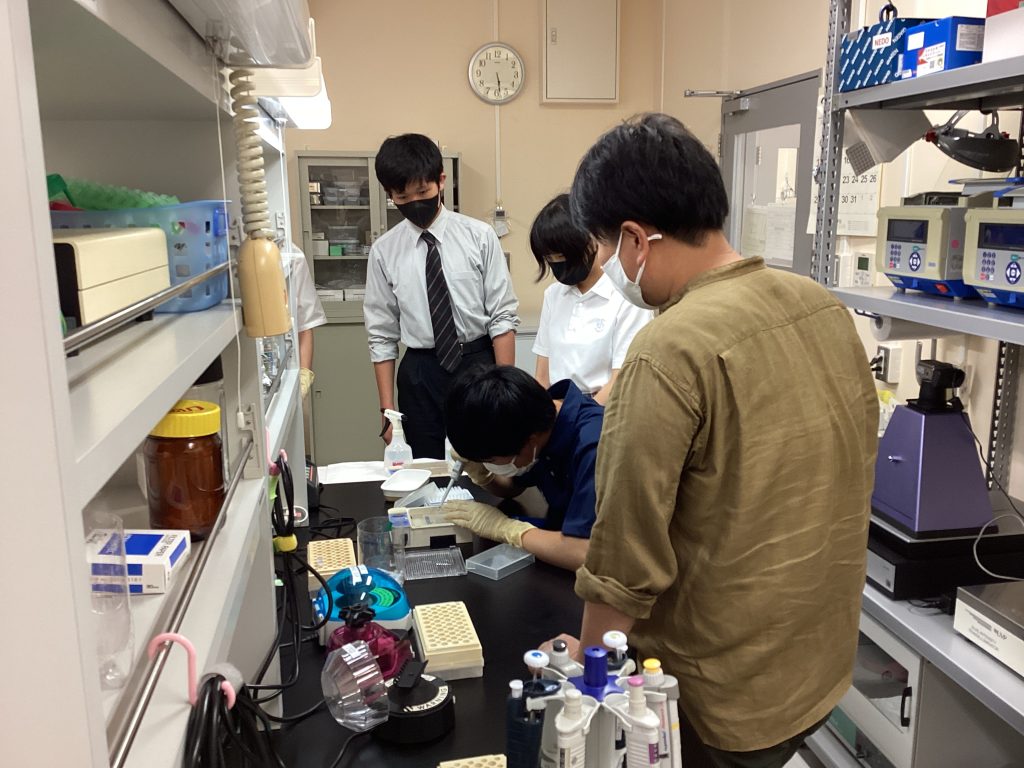

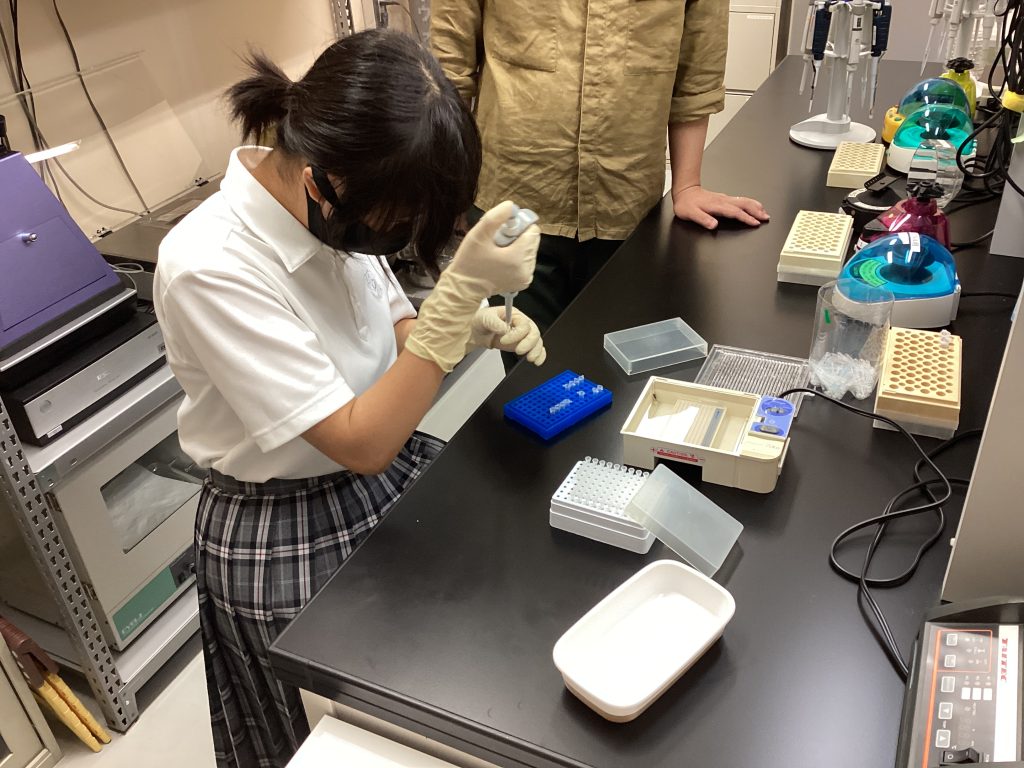

「海藻類の一生の理解と環境DNAの利用について」の題で講義を受けました。海藻とはどのような生物かということから海藻に含まれる光合成色素についてなど様々な話をして頂きました。後半は、TLCによる光合成色素の分離、環境DNAから海藻DNAを増幅させる実験を行ないました。海藻に含まれる光合成色素の分離方法・環境DNAとは何かを理解し、そこから何がわかるかなど海洋研究についての理解を深めることができました。

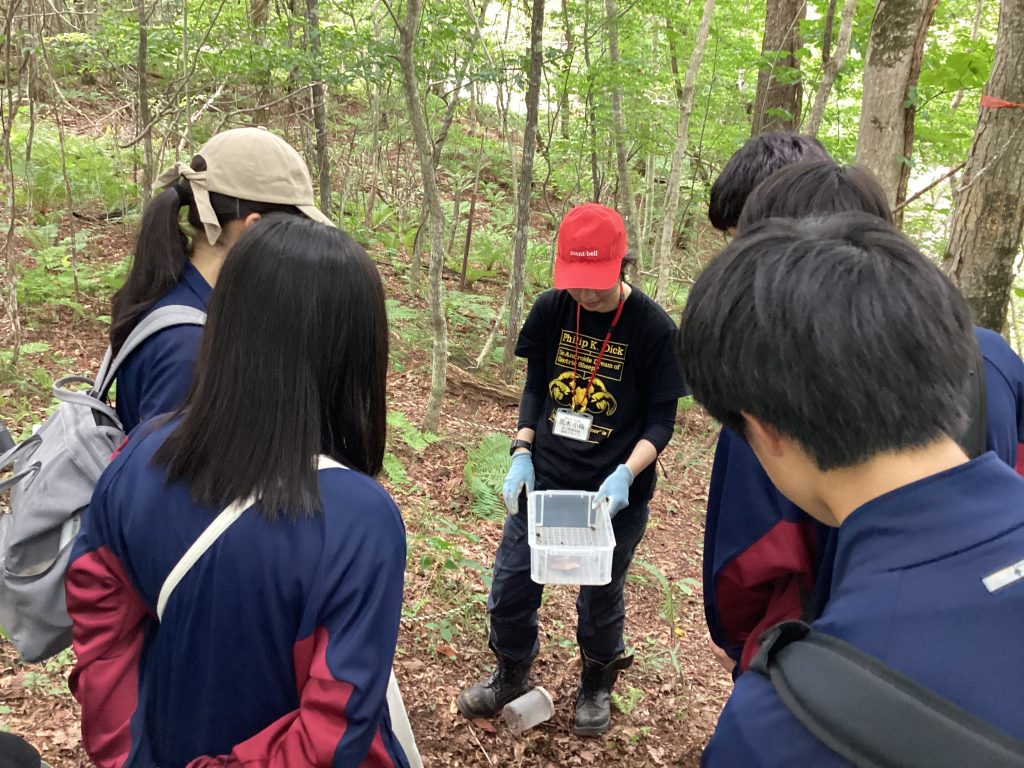

<北海道大学北方生物圏フィールド科学センター苫小牧研究林>

苫小牧研究林がどのようにでき、どのような特徴がある森林なのかを詳しく説明してもらいました。地面に生息している昆虫のモニタリング調査方法や採取方法、苫小牧研究林特有の野ネズミの調査についてなど実際に行っている実験方法を体験することができました。また、森林内の川に生息している魚類の調査方法や川の生態系と森の生態系の関係を調べる実験についてなど多くの研究について説明していただきました。モニタリング調査からは動物などの増加パターンなどを見つけることができますが、どのような原因かはわからないため、仮説をたて意図的に環境を変え検証実験を行うことなど実験の手法について学ぶことができた有意義な研修となりました。

「知財力開発支援事業」に参加し、知財学習に関するモデル校になります。

2023年6月30日(金)、本校会議室において「知財力開発支援事業」説明会に本校教員2名がオンラインで参加しました。この事業は、経済産業省が所管する独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が特許や商標、著作権に関する知財学習の取組を支援するものです。これまで高等専門学校などを対象としていたものを今年度から普通科高校に拡大して実施するものです。

本校は、創造力の伸長に焦点を当てた学校設定教科「未来創造」を今年度から本格的に実施しています。このプログラムには、日常生活の中から、様々な方策を通してアイデアを発想するトレーニングを行うものです。この時間に、特許や著作権などに詳しい専門家を迎えて特許侵害や権利侵害について学ぶとともに、逆にどのような特許があるのかを知ることによって自分のアイデア発想に役立てようと計画しています。ここで生まれたアイデアは、単なる「発想」にとどまることがないように、可能な限りリサーチや実験を行って、該当する学会や様々なコンテストに応募することにより、社会に役立つ形に近づけたいと考えています。これからの社会人にとって、知財は学べば武器に、避ければリスクになる必須の知識になるものと本校では考えています。

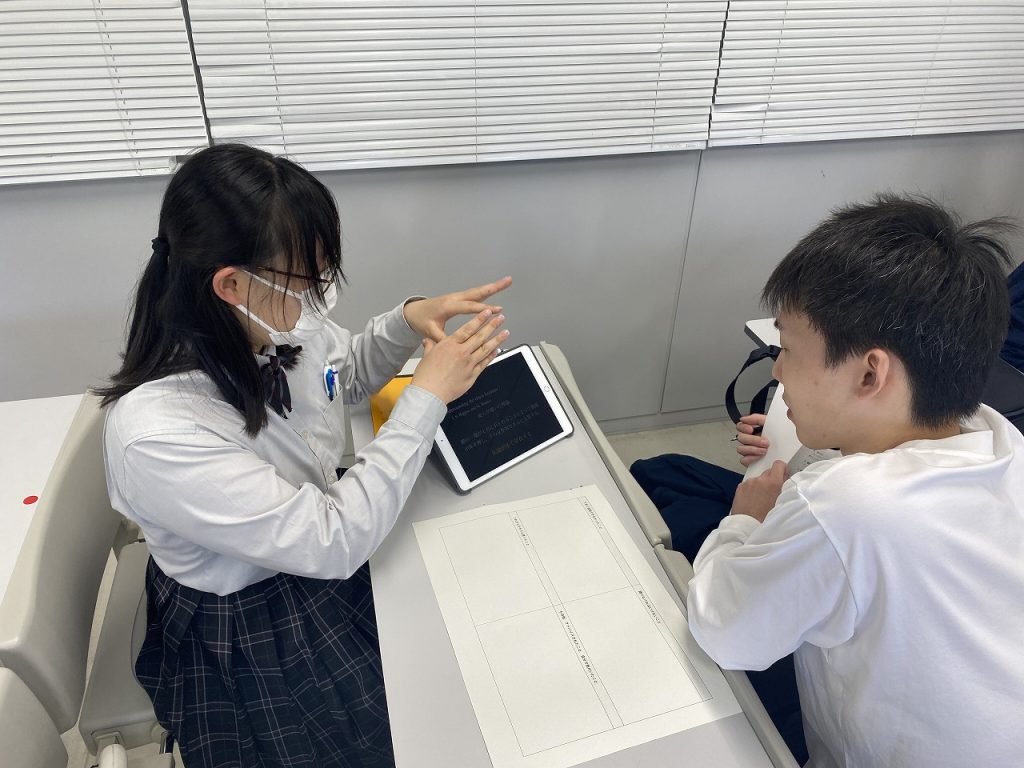

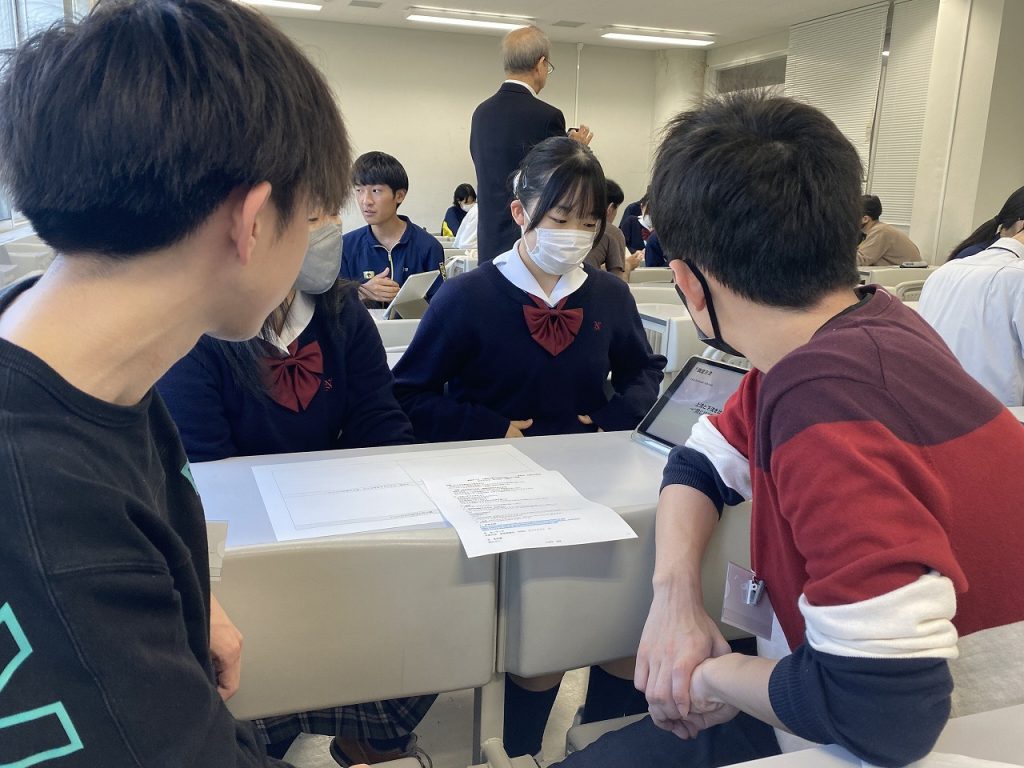

SSH生徒が北海道大学でディスカッションを行いました

2023年6月19日(月),SS未来創造Ⅱ(SS重点選択2年生)58名が北海道大学大学院工学研究院を訪問し,課題研究の中間時点の発表およびディスカッションを行いました。当日は,2学年の研究数と同じ数の32名の大学院生(M1,M2)に集まっていただき,各研究グループに1名の大学院生が担当してもらいました。25分間の中で発表とディスカッションを3回、3人の大学院生に対して行いました。大学院生からは「この実験回数を増やしてみては~」「乾燥時間を湿度変化としてグラフを書いてみては~」「スライドの見せ方は~」など多数のアドバイスをいただきました。研究が深まっていくことはもちろんのこと,数年先に目指していく研究者の姿が生徒たちの目には深く焼き付いたイベントとなりました。

なお、この企画は,本校が伸長を目指す「未来創造力」における資質能力「複眼的に情報を集め理解する力」「体験し省察する力」「現象を分析し本質的な問いを見出す力」の伸長を目指して実施されています。また,発表およびディスカッションスキルの向上も同時に目指しています。今後の課題研究がより深いものになっていくことが大きく期待されます。

「第4回高校生国際シンポジウム」で英語口頭発表

2019年2月8日(金)および2月9日(土)の2日間にわたって、サンエールかごしま(鹿児島県鹿児島市)において、「第4回高校生国際シンポジウム」が開催されました。今回、このシンポジウムに参加した目的は、これまでの研究結果をまとめ、英語での口頭発表および質疑応答を通じてプレゼンテーション能力を高めるとともに、他校の発表を参考にし、今後の課題研究を深めていくための指針を得ることです。。

今年度は、自然科学分野の参加校が増え、全国から31校が参加しました。社会科学および自然科学の様々な分野から事前審査を通過したOral Presentation 37件、Poster Presentation 44件の発表が行われました。本校を代表してSSH選択者・科学部2年の生徒1名が、専門の先生方の前で12分の英語口頭発表および7分の質疑応答を行いました。昨年度に比べて全体のレベルが上がり、他校の優れた発表に触れ、研究テーマの設定、研究手法、およびプレゼンテーションの仕方など、参考にすべき点が多数見つかりました。また、発表を通じて他校との交流を深めることができました。

私たちは、今回のシンポジウムで学んだことを、次の発表会および今後の課題研究に活かせるようにさらなる努力を積み重ねていきます

Hokkaido International Science FairのPoster Presentationで受賞

2019年3月8日(金)および9日(土)の2日間にわたって、札幌市青少年科学館およびサンピアザ劇場において、Hokkaido International Science Fairが開催されました。初日は、北海道内の高校14校による52件の英語ポスター発表、研究者による基調講演・講義が行われました。本校からSSH選択者1年生2名、2年生3名が参加し、3件の発表を行いました。この1年間、取り組んできた課題研究の成果を、講師および北海道大学留学生TAの方々の前でプレゼンテーションを行い、質疑応答では活発な議論を交わしました。その結果、本校の発表1件がThird Best Communication Awardに選ばれ、昨年度に引き続き、受賞することができました。また、2日目はEnglish Science Challengeに参加し、Gravity Carの製作を通じて留学生TAや他校生徒との親睦を深めることができました。

我々の研究成果や科学を通じた活動を少しでも多くの人々に理解してもらえるように、また国際学会での発表にも十分対応できる英語力を身に付けられるように、これからもさらに努力を重ねていきます。

第15回日本物理学会Jr.セッション(2019)で奨励賞を受賞

2019年3月17日(日)、九州大学伊都キャンパスにおいて「第15回日本物理学会Jr.セッション(2019)」が開催されました。全国から書類審査を通過した80件の研究について、ポスター発表が行われました。本校から科学部1年生7名、2年生2名が参加し、1年生が2件、2年生が1件の発表を行い、2年生の発表が奨励賞を受賞しました。第12回大会に初めて参加してから、今回で4年連続、5回目の受賞になります。

第12回 奨励賞「磁石球間及び磁石球/鋼球間における磁気力と距離の関係(第1報)」

第13回 優秀賞「磁石球間及び磁石球/鋼球間における磁気力と距離の関係(第2報)」

奨励賞「電磁誘導による落下速度の制御(第2報)」

第14回 優秀賞「金属パイプ内を落下するネオジム磁石球の速度(第3報)」

第15回 奨励賞「ネオジム磁石球を用いた地磁気の測定」

私たちは、物理の研究に情熱をもって粘り強く取り組み、得られた研究成果を物理以外の分野の人たちにも理解してもらえるように、これからも努力を重ねていきます。

第3回IBLユースカンファレンスで金賞を受賞

2019年3月21日(木)、大阪市 浪速区民センター ホールにおいて「第3回IBLユースカンファレンス」が開催されました。IBLは、探究的な学習(Inquiry-based learning)の意味で、研究や調査などの探究活動を通した学習活動で、「自由研究」をより本格的に行う学びです。このイベントは、理系や文系などの枠組みを取り払い、「学び」の視点から「交流」や「対話」を重視したものとして企画されています。本校は第1回目から3年連続で参加しています。今年度は、1年生9名、2年生12名がポスター作成に取り組み、展示発表を行いました。その結果、4件の発表が金賞を受賞し、3年連続で受賞することができました。

私たちは、IBLでの発表を通じて、社会生活で必要な課題解決能力、コミュニケーション能力、および科学的な思考力や態度を身につけることを目指し、これからも努力を重ねていきます。

株式会社東陽テクニカで室内の磁場測定

2019年4月24日(水)13時から16時まで、本校SSH選択者・科学部3年生1名が株式会社東陽テクニカ本社(東京都中央区)を訪問し、室内の磁場測定を行いました。

今回の目的は、私たちが開発した測定法による測定結果とテスラメータを用いて得られた測定結果を同じ測定場所で比較することでして、理化学計測部の中根恒一係長から磁場の測定装置であるテスラメータに関する詳しい説明を受けました。

測定を行った結果、それらの測定結果はほぼ一致し、私たちの測定法でもその場所の磁場の測定ができることを確認しました。また、今回の測定を通じて、私たちの測定法のメリットおよびデメリットが明確になり、今後の研究方針を定めることができました。このような機会を与えて頂いた中根恒一様に感謝申し上げます。

世界中の様々な場所や特殊な空間での磁場の測定データを一つ一つ丁寧にとっていくとともに、私たちの測定法をさらに改善していくための努力をこれまで以上に積み重ねていきたいと思っております。

正和電工株式会社を訪問

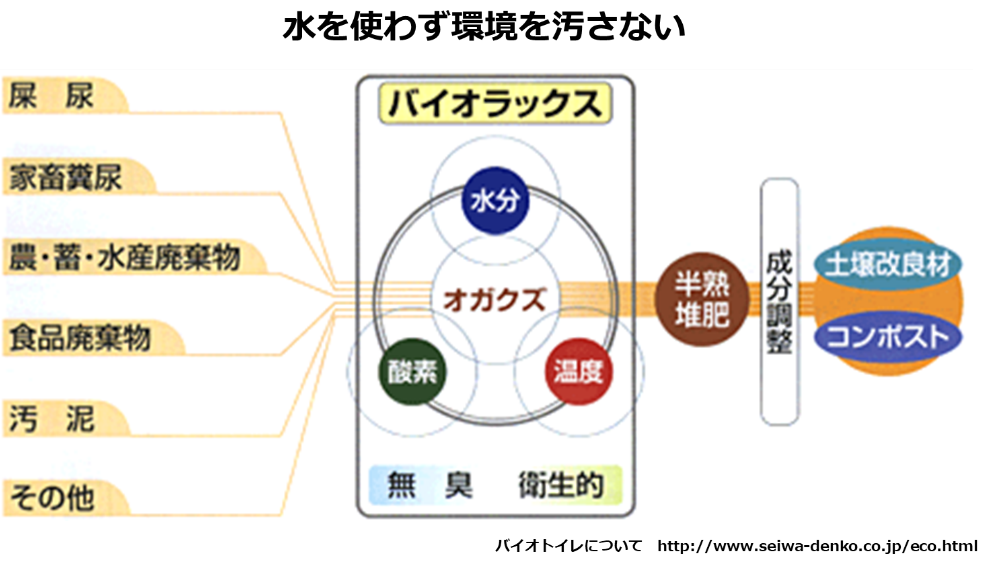

2019年5月7日(火)14時から16時30分まで、本校SSH・科学部生徒2名が正和電工株式会社(北海道旭川市)を訪問しました。代表取締役の橘井敏弘様より、世界中から注目を集めているバイオトイレについて詳しい説明を受けました。

今回の目的は、私たちにとって貴重な水を使わずにオガクズと微生物で、屎尿などを分解し、使用後のオガクズは有機肥料として活用する資源循環(下図)の考え方・技術を学び、このような科学的手法を課題研究に取り入れていくことです。見学した実際のバイオトイレは私たちが予想していた以上に素晴らしく、非常にシンプルにできていて、清潔感に溢れていました。また、今回の訪問で、世界のトイレの現状や日本が抱えている問題などがよくわかり、実社会の複雑さと奥深さについても考えることができました。このような素晴らしい機会を与えて頂いた橘井社長に感謝申し上げます。

私たちは、地球規模の問題について、企業・NPO法人等と連携し、科学的なアプローチを行うことにより、新たな価値の創造を目指し、これからも情熱をもって真摯に取り組んでいきます。

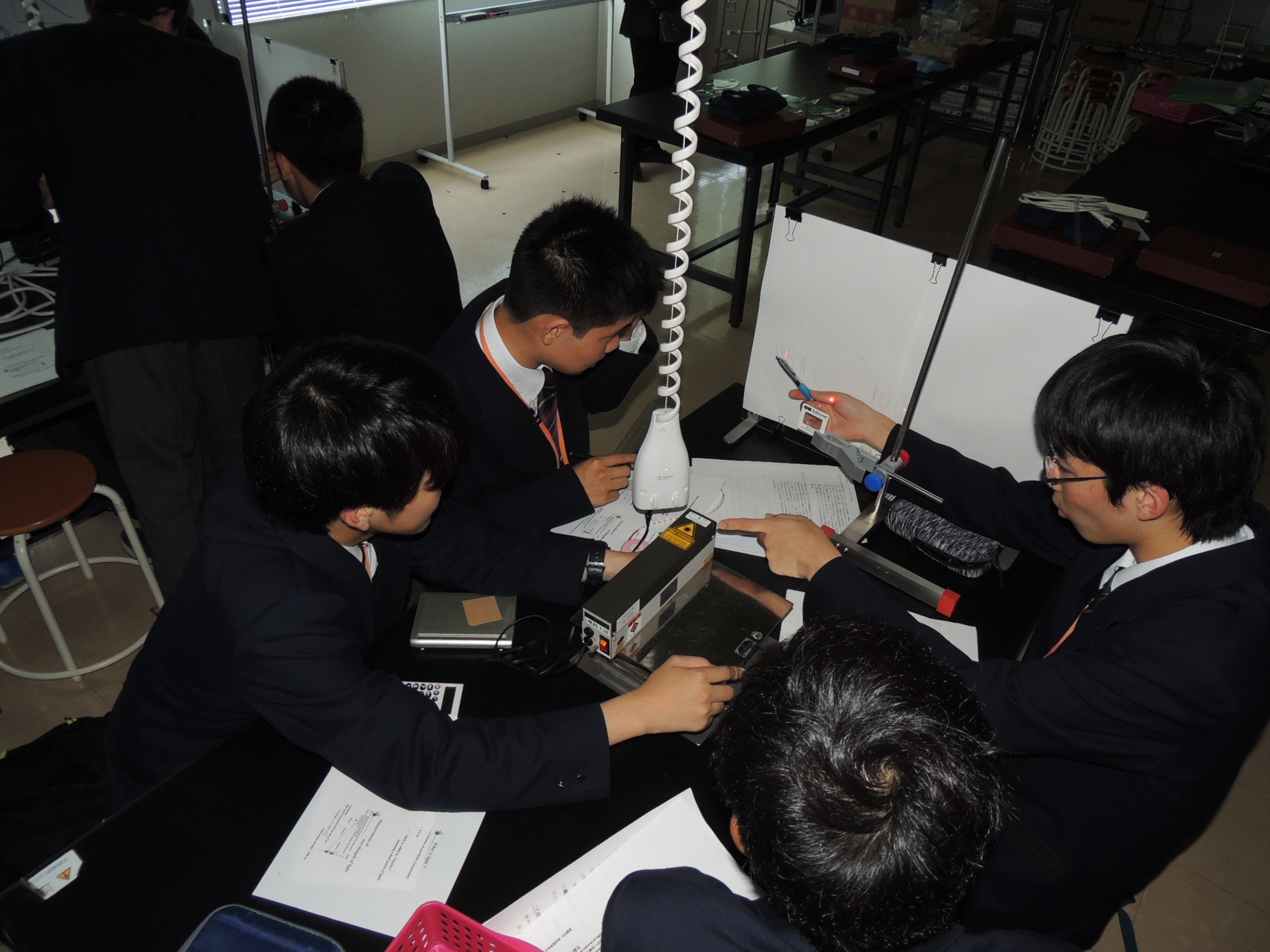

2019年5月23日(木) 千歳科学技術大学訪問

高校1年生SSH選択生徒69名と韓国・仁川科学芸術英才高等学校(IASA)からの訪問団15名(生徒13名、教員2名)が千歳科学技術大学に行き、講義を受けてきました。

千歳科学技術大学 理工学部電子光工学科 教授 長谷川誠先生と理科工房の学生の方々の指導の下、2つの実験に取り組みました。今回取り組んだ実験は、

①「光の波動性を探る ~ナノメートルオーダの測定への挑戦~」

②「モータの原理と特性 ~クリップモータの回転速度アップへの挑戦~」

の2つのテーマでした。これらの実験は毎年、本校の1年生が千歳科学技術大学において体験している実験であり、生徒たちが興味をもって取り組む実験です。

今回はIASAの生徒も本校生徒のグループに混じり、英語でコミュニケーションを取りながら2つの実験を楽しむことができました。

実験終了後は、千歳科技大のスタッフの方とIASAの生徒たちとともに千歳科学技術大学実験棟の前で記念写真を撮影した後、学校に戻りました。