第4回 医学・医療講座を開催しました

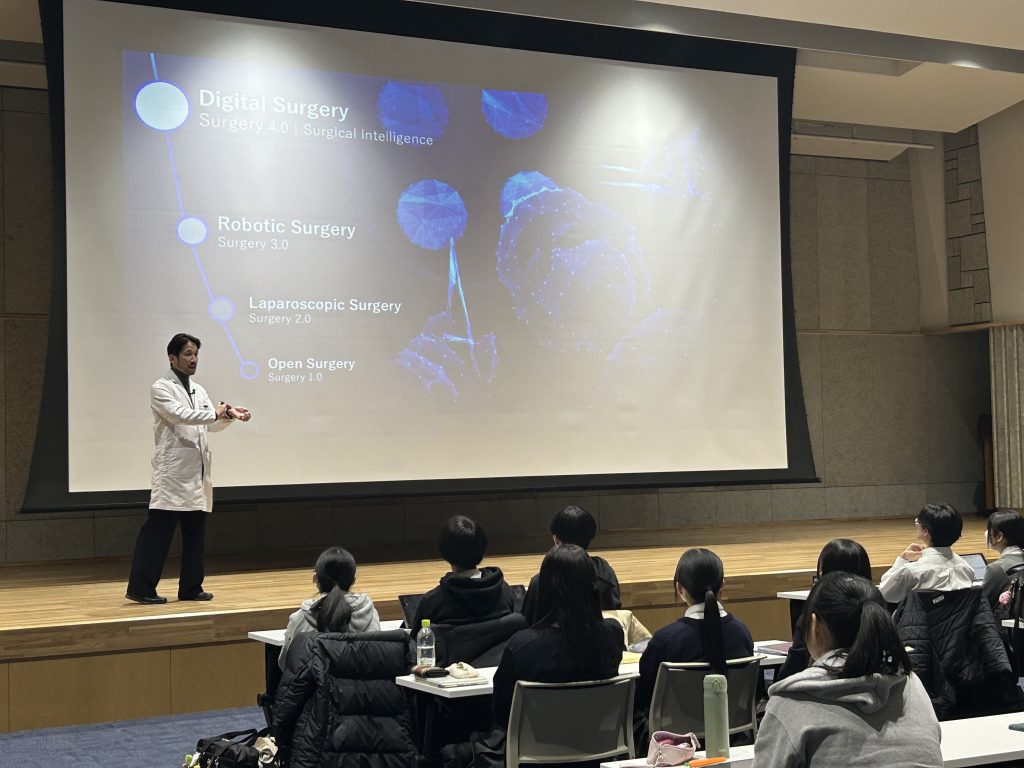

1月18日(土)に第4回の医学・医療講座が開かれました。今回の講師は、北海道大学病院の医療・ヘルスサイエンス研究開発機構臨床研究開発センター長補佐で、また藤田医科大学でも先端ロボット・内視鏡手術学講座を担当されている渡邊祐介先生をお招きして、「最新の医療技術と新しい医療の創出」というテーマで講演していただきました。参加した生徒・保護者は今回も45名ほどでした。今回は大学入試共通テスト試験日でほとんどの高校3年生が参加できなかったにもかかわらず、いつもと同じだけの参加者がいました。

講演では、渡邊先生は、ご自身の経験をもとに、回り道をしてから医師の道を選んだこと、そして、今医師として働くことの有難さや素晴らしさを感じていることを冒頭に話され、その後、製薬や再生医療、AI医療や遠隔医療、ロボット医療などの最先端医療の現状について次々と話してくださいました。中高生にもわかりやすく、写真や動画、そしてユーモアあふれるエピソードを交えての説明だったため、90分間という時間があっという間に過ぎていきました。参加した生徒も保護者の方々も、新薬が開発されるまでに莫大な費用と時間が必要となることや今の医療がここまで進んでいることに驚くと同時に、強く興味の芽が刺激されたようでした。

講演後の質疑応答の時間も、多くの手が上がり、毎度のように予定時間が超過してしまいました。

次に第5回医学・医療講座は2月15日(土)14:00~15:30を予定しています。講師は北海道大学遺伝子病制御研究所分子神経免疫分野の半田悠助教です。この第5回目をもって、今年度の医学・医療講座は最終回となります。

第3回医学・医療講座を開催しました

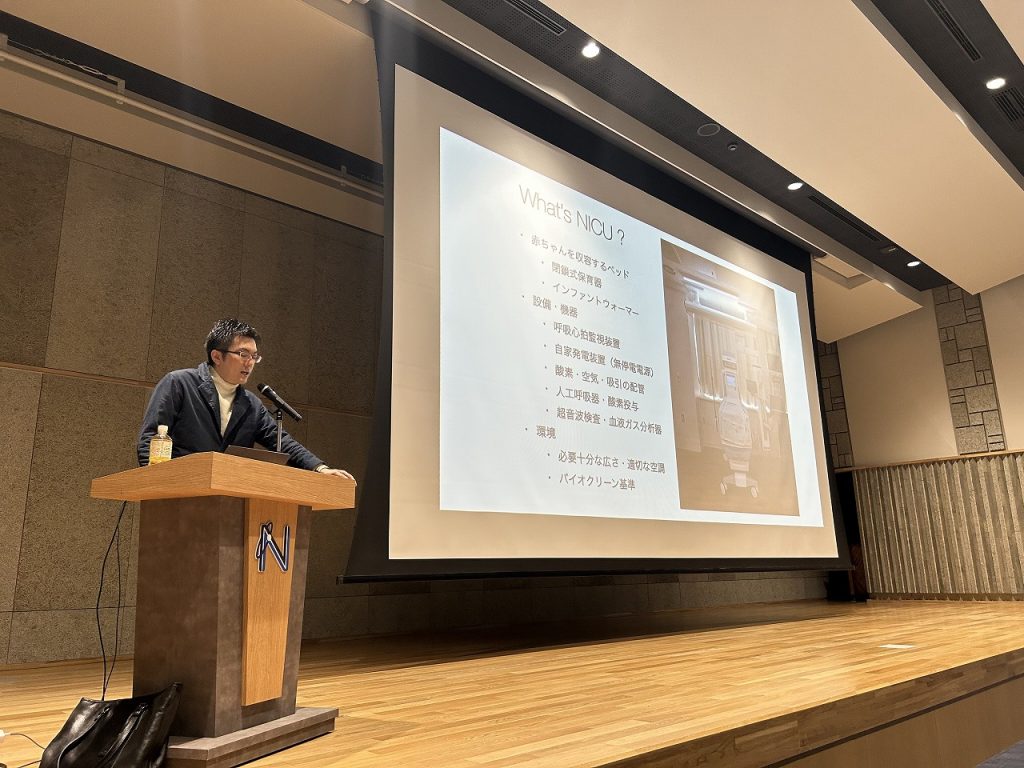

12月21日(土)に第3回の医学・医療講座が開かれました。今回の講師は、札幌医科大学附属病院の産科周産期科で新生児を担当されている坂井拓朗助教にお越しいただき、「新生児・小児医療」をテーマに講演していただきました。参加した生徒・保護者は今回も45名ほどでしたが、これまでで1番高校生の参加者の割合が多くなりました。

坂井先生は、ご自身の現場での経験、医学研究、そして学生への教育の3点からお話をされました。特に、「子どもが生まれることは奇跡だ」というメッセージは参加した中高生の胸を突くものでした。そして、時に出生時1キログラムにも満たない未熟児を育てるNICUでのご自身の話や、切迫流産や染色体異常の胎児とその家族の話など、非常にリアリティあふれる話を聞き、参加した生徒たちは、それまでの「新生児」という言葉のイメージが大きく変わったようでした。

講演後の質疑応答の時間にも、たくさんの手が挙がり、またもや予定時間を超過してしまいました。講演していただいた坂井先生、どうもありがとうございました。

次の第4回医学・医療講座は1月18日(土)14:00~15:30を予定しています。講師は北海道大学病院の医療・ヘルスサイエンス研究開発機構の渡邊祐介先生です。また多くの方のご参加をお待ちしております。

第2回医学・医療講座を実施しました

11月30日(土) 第2回医学・医療講座を実施しました

第2回目の医学・医療講座は、JR札幌病院の産婦人科の山中郁仁医長にお越しいただき、「中高生のための性教育~学校では教えてくれない産婦人科医からのお話~」と題して講演をしていただきました。 参加した生徒・保護者は今回も45名ほどで、1回目よりも特に保護者の方の参加者が増えました。

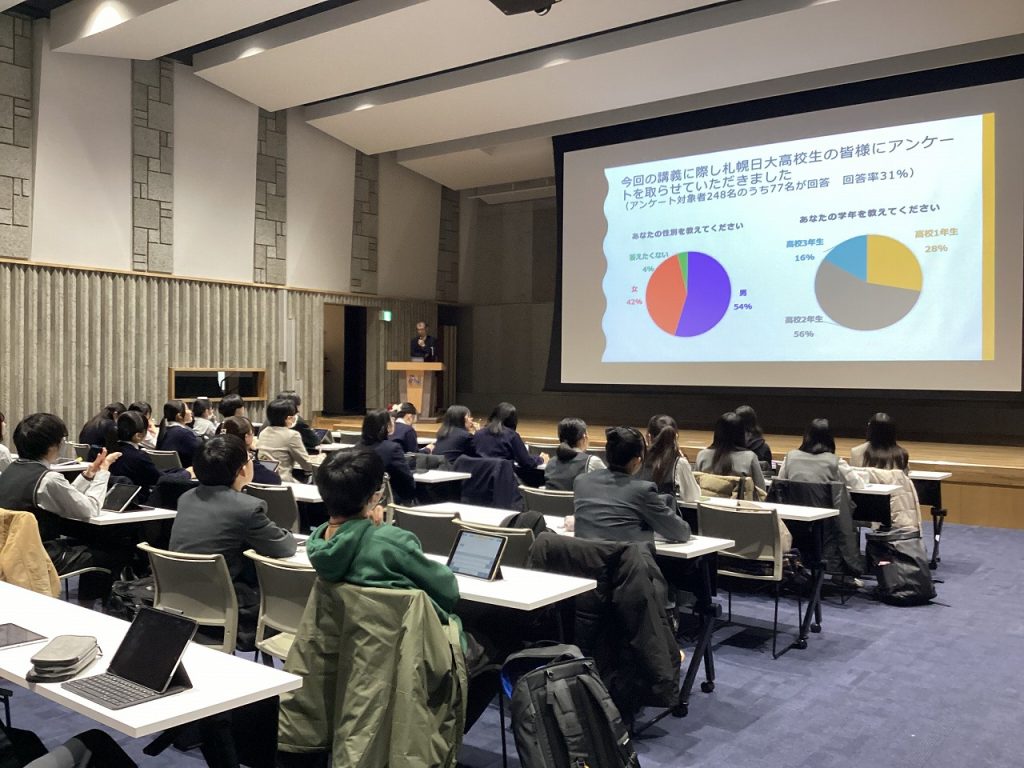

山中先生の話は、学校教育で行われてきた性教育の沿革から始まり、現在の中高生の性教育に対する意識を、校内で実施したアンケートを基に話されました。さらに、性に関する法体制の話も交えながら、低年齢での妊娠の実態と望まない妊娠、その上で望まれる、適切な人間関係を大切にすることを基調とした性教育の在り方へと言及されました。

参加した生徒も保護者も、少子化の進むこの日本で、適切な性教育の必要性を感じるとともに、自分自身について深く学ぶ時間となったようでした。

第3回医学・医療講座は12月21日(土)14:00~15:30を予定しています。講師は札幌医科大学付属病院の小児科医坂井拓郎助教となっています。また多くの方のご参加をお待ちしております。

SSH特別出前講座「半導体教室~今話題の半導体ってなに~」を開催しました

2024年12月4日(水)5時間目、SS未来創造Ⅰでは北海道大学大学院情報科学研究院の末岡 和久教授をお迎えし、「半導体教室~今話題の半導体ってなに~」というテーマで出前講座を実施しました。この企画は、北海道経済部産業振興局次世代半導体戦略室との連携によって実施されたものです。

講座では、まず「半導体の定義」や「半導体デバイス(電界効果トランジスタ)の仕組み」についての説明がされた後、「半導体の進化で何が変わったか?」についての解説がありました。半導体について一通り学んだあとは、末岡先生が持参したシリコンウエハーの実物を観察したり、半導体を実際に製造している様子を動画で見せていただきました。

先端半導体で現在課題となっている「2nmの世界」は、ほぼ原子の大きさのレベルであり、この精度で半導体を制作することは、「人間技とは思えない」という声が生徒から聞かれました。

講座終了後も末岡先生にいろいろと質問する生徒もいました。

今回の出前講座は、今後あらゆる業界がデジタル化する中で半導体の重要性をあらためて認識する機会となりました。

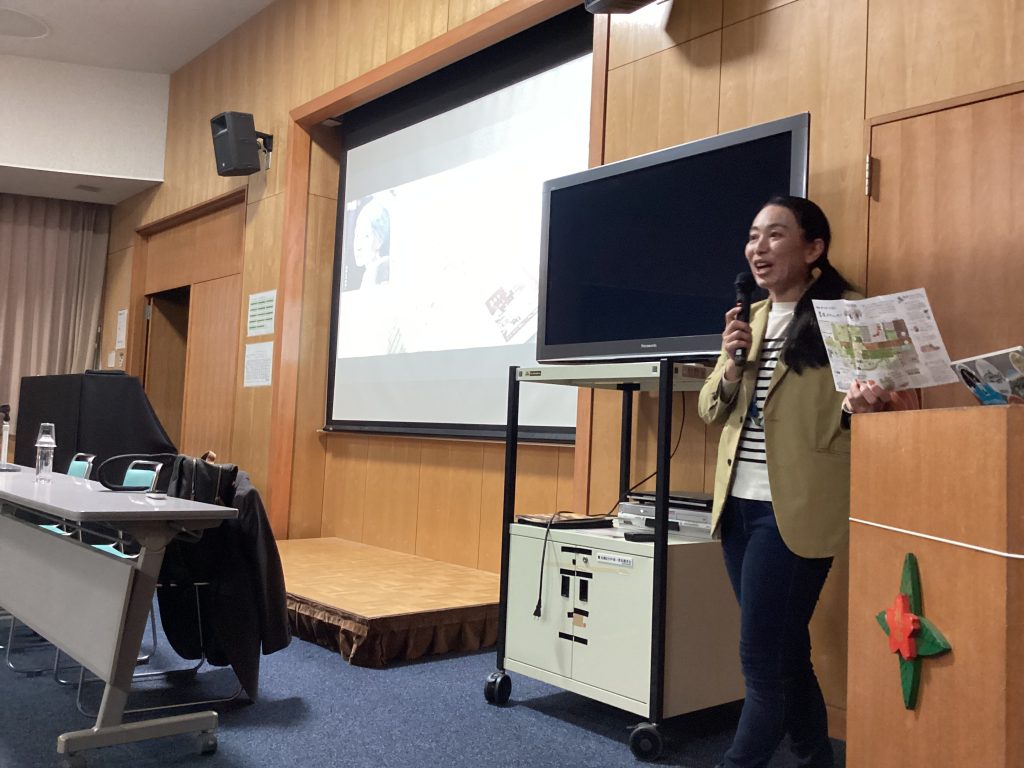

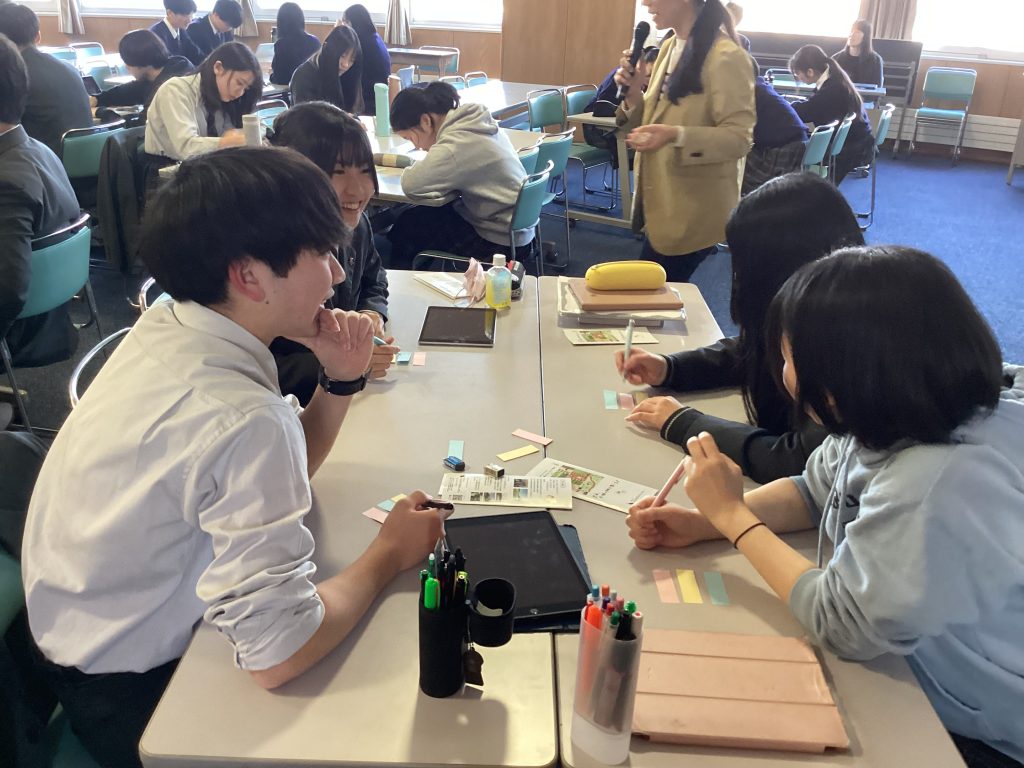

高校2年生SGL講演会

11月25日(月)5~7時間目、高校2年生SGL授業の一環として、中高一貫校舎レセプションホールにおいて、株式会社いただきますカンパニー代表取締役井田芙美子さんによるトークショー並びにワークショップが行われました。

井田さんはHBCテレビの『今日ドキッ!』でコメンテーターも務められており、「農場ピクニック」という仕事をゼロから生み出し、会社を作り、人を育て、近年は女性の社会参画や様々な検討会やシンポジウムで積極的に発言をされています。また、修学旅行の受け入れ(海外からの観光客含む)も積極的に行っています。

ワークショップでは「生きる道の見つけ方」「生き抜く方法」をテーマに、生徒4人グループで意見交換しながら各自「好きなこと」と「得意なこと」を利用して「嫌いなこと」を減らす方法アイディアを生み出しました。

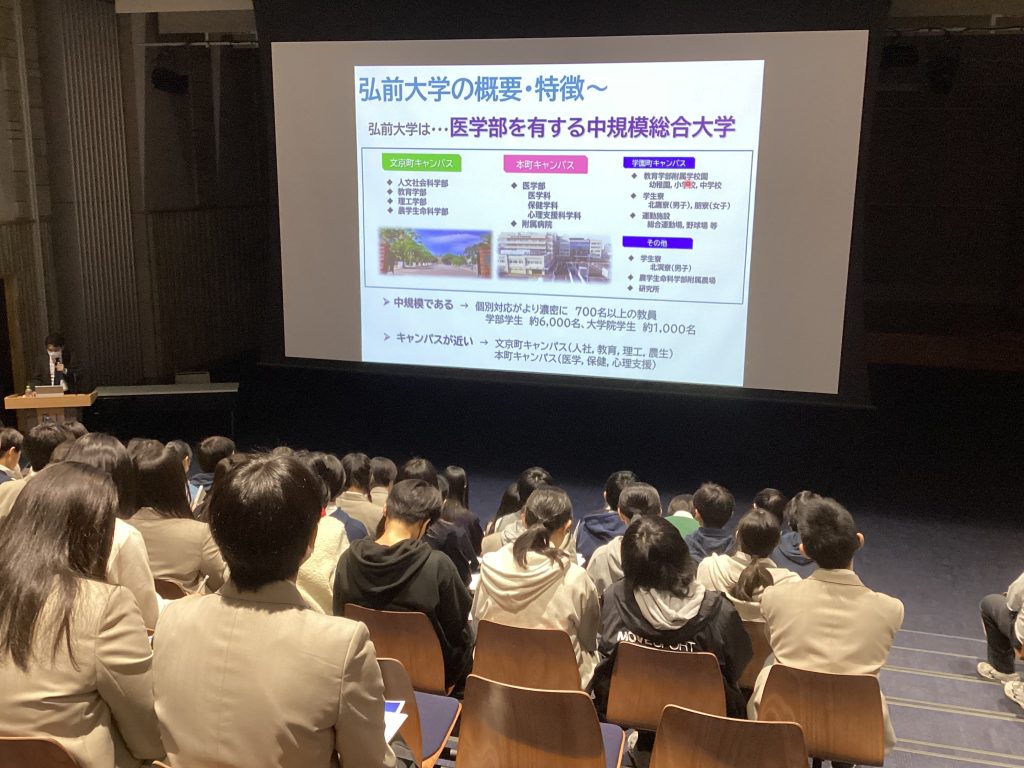

国公立大学ガイダンス

例年、高校校舎1年生のPS特進コースを対象に実施されている国公立大学ガイダンスが、10月28日(月)の北海道大学を皮切りに、11月1日(金)まで開催されました。

日程と参加大学は下記のとおりです。

実施日 曜日 大 学 名

10月28日 月 北海道大学

10月29日 火 小樽商科大学

10月29日 火 公立千歳科学技術大学

10月29日 火 公立はこだて未来大学

10月31日 木 室蘭工業大学

10月31日 木 札幌市立大学

10月31日 木 北海道教育大学

11月1日 木 弘前大学

なお、10月29日と31日の両日はそれぞれ3つの大学から聴講希望を選んで参加する形態です。道内の国公立大学をメインとしていますが、総合大学として弘前大学にも講演を依頼しています。

初日の北海道大学の講演では、大学生活に対する様々な観点からの大学生活のとらえ方を研修しました。その内容を受けて、2日目以降の各大学からは、教育カリキュラム、特色、入試などの情報を聴講しました。生徒は熱心に聞きいり、質問などもありました。また、講演後に作成する感想文についても非常に熱心に取り組んでいました。

現1年生は新課程3年目の入試となるため、様々な点で各大学ごとの変更も予測されます。特に注目すべきは後期日程の廃止や、その分の定員を年内実施の特別入試や学校推薦に振り分ける大学が増えていることです。また、本校で取り組んでいる「探究」を大学のカリキュラムや卒業要件に組み込んでいる様子も見られ、本校教育は大学での学究生活にうまく橋渡しができるとの印象を持ちました。参加した生徒たちは関心を持った大学や研究分野に来年度以降のオープンキャンパスをうまく結びつけると、各自の進路実現をすることができると思います。

HTB秋の大感謝祭でGCコース出前体験授業を実施しました

HTB秋の大感謝祭のイベントとして、9月21日(土)・22日(日)の2日間、さっぽろ創世スクエア9階の朝日新聞社さんの会議室で、小学生とその家族を対象に来年度開講予定のGCコースの出前体験授業を実施しました。

内容は、理科の実験とプログラミングによるドローン操作で、多くの小学生とそのご家族に体験していただきました。授業には、本校の科学部とロボット部の部員が補助につき、小学生のサポートをしました。

そのうちの一つ、小学3・4年生を対象にした、インクが紙に染み込むことを利用した折り染では、次々と生まれる思いもよらない、しかも同じものは2つとない不思議な模様に、参加者の小学生はもちろん、ご家族の方も大いに楽しみ、学ぶ時間を過ごしてもらえました。

写真家 関 健作さんによる講演および留学生による出身国の紹介プレゼンテーション

9月11日(水曜日)のSGHでは、写真家でエベレスト登頂を成し遂げた関健作さんによる講演がオンラインで実施されました。講演では、関さんがエベレスト登頂に至るまで、青年海外協力隊としてエベレストの街ブータンでボランティア活動をされたこと、資金集めのために企業を回り熱意を伝えたこと、家族と2度と会えないかもしれない恐怖を乗り越えて挑んだエベレストでは、さまざまな予期せぬトラブルに見舞われたことなどについてお話がありました。最後に関さんから自分がやりたいことを達成するためには「①できる一歩を積み重ねること②周囲に熱意を伝えること」が大切であるというメッセージをいただき、生徒からは「次の目標は何か」「自分がやりたいことを見つけるためにはどうすればいいか」といった質問が数多く出されていました。生徒は自分が本当にしたいことを見つけ、達成する素晴らしさについて学ばせていただく機会となりました。

その後、留学生のインドネシア出身ファリスさんとフィリピン出身のアーロンさんから各国の紹介をしてしていただきました。

12月まで本校に留学生として来ている2人は、それぞれの国の観光地や食べ物、基本的な挨拶についてスライドを使って紹介してくれました。授業の後生徒はiPadで質問や感想を送り留学生からの返事をもらうなど交流のきっかけ作りもでき、同世代の留学生を通じて世界を身近に感じることができた様子です。

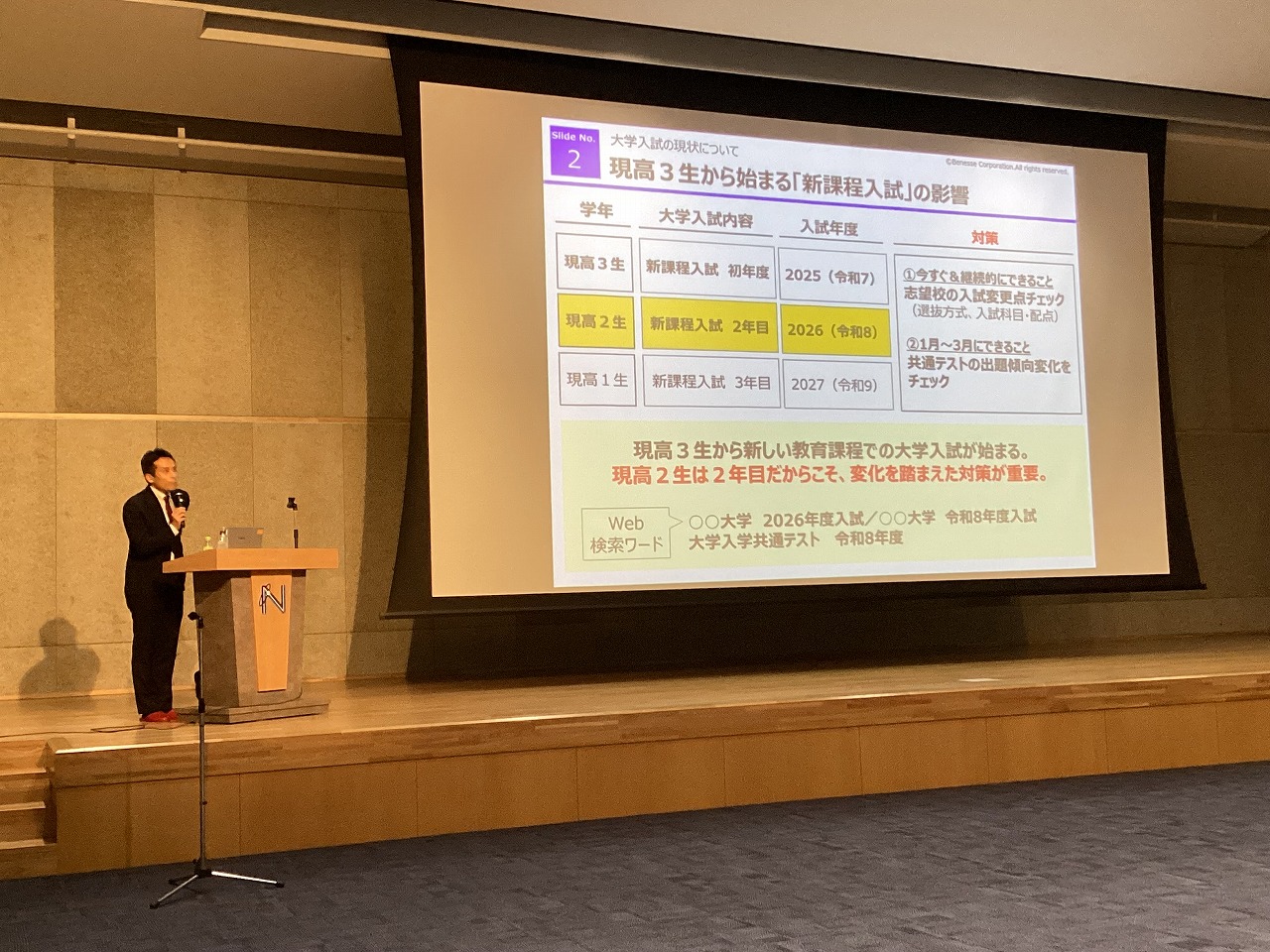

一貫校舎 高2進路説明会

2024年8月24日(土)、高2生徒・保護者対象の進路説明会を開催しました。前半は、株式会社ベネッセコーポレーション高校生商品開発部進路サービる開発課課長の西野貴昭氏をお迎えし、「大学入試の現状とこれからの学習・進路選択」と題し、現高校2年生が受験する新教育課程入試がどのような影響を受けるかなど大学入試環境の変化について詳しくご説明いただきました。

また、進研模試結果から本校2年生の学力状況やこれからの時期に意識したい学習・進路選択についてお話をいただきました。道内だけではなく全国に目を向けた最新の大学受験情報を得ることができる有意義な機会となりました。

また、後半は 本校・進路指導部長より日本大学進学の仕組みや総合型選抜・学校推薦方選抜など、具体的な制度の説明がありました。高校2年生にとってはまもなく高校生活後半戦のスタートです。自分の進むべき方向を見定め、受験の準備を始めていきましょう。これからの皆さんの頑張りに期待しています。

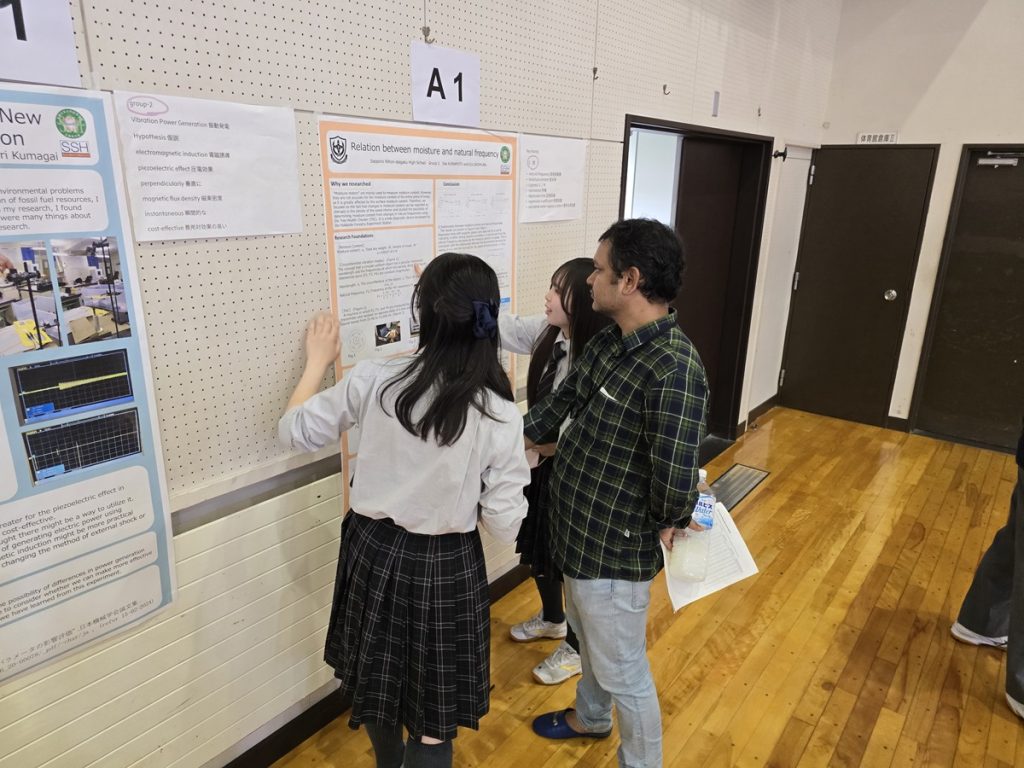

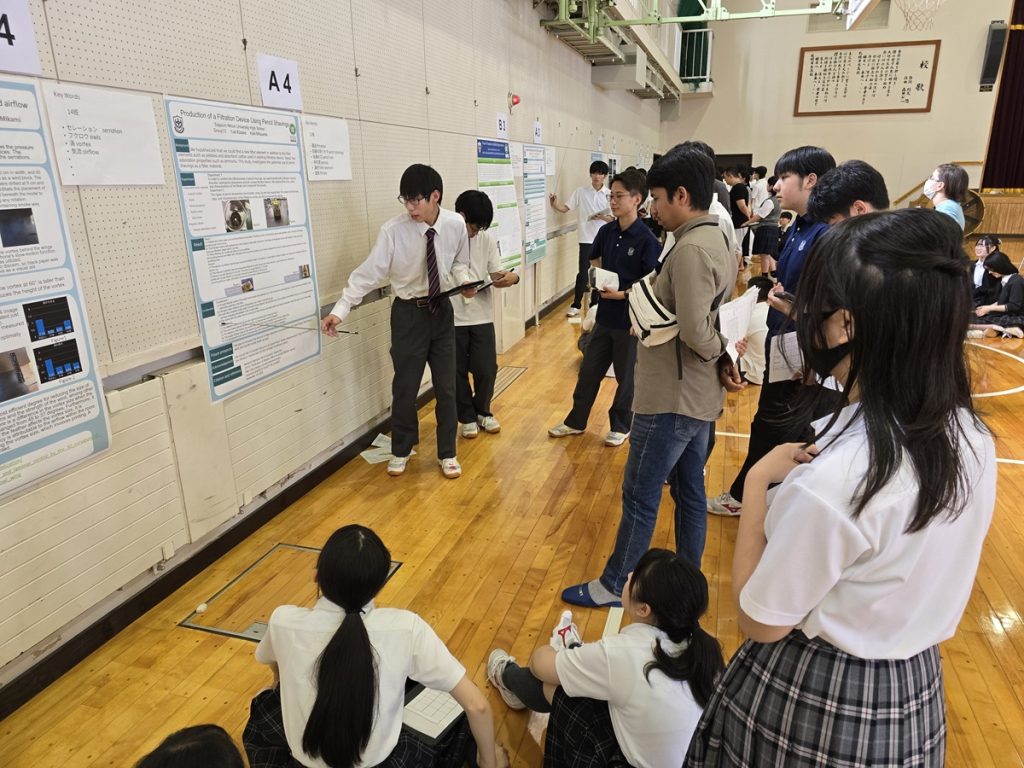

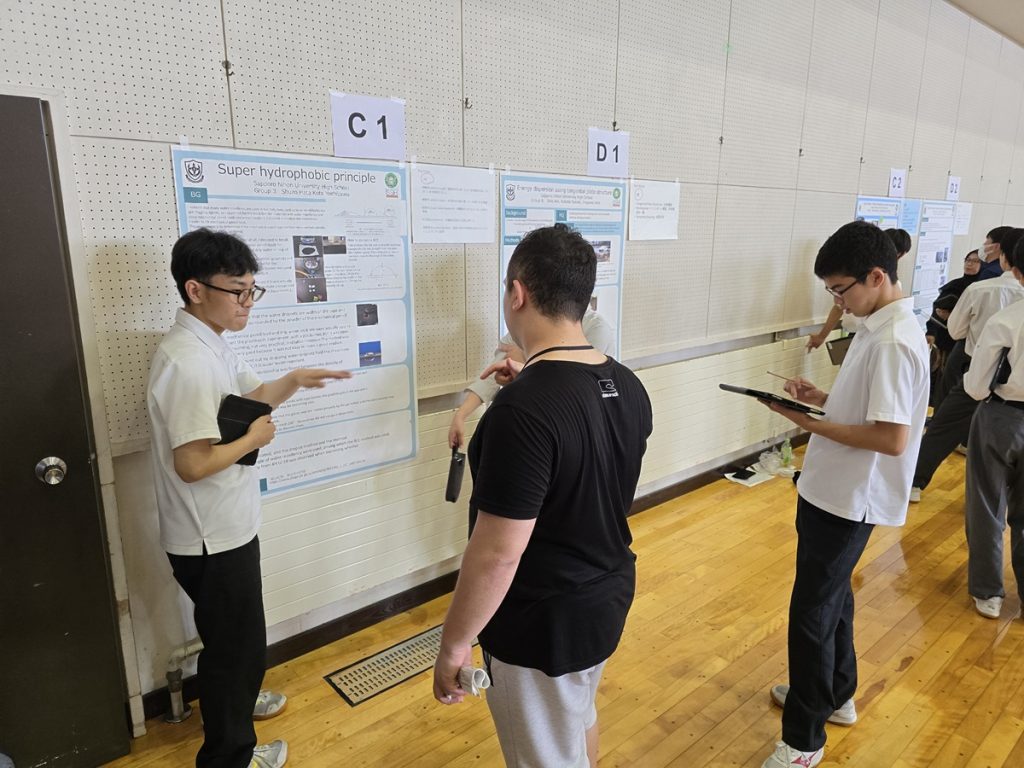

SSH課題研究英語発表会を実施

2024年7月20日(土)、SSH課題研究英語発表会を本校体育館で実施しました。この発表会はSSH活動の集大成となる最後の課題研究発表会で、前半は北海道大学の大学院留学生22名を招聘して英語での課題研究ポスター発表を、後半は北海道大学大学院で小惑星リュウグウの岩石の研究を行っている本校卒業生の宮本悠史氏によるミニレクチャ(英語)と講演会を行ってもらいました。

前半のポスター発表は、原稿に頼らず、わかりやすく研究を伝え、海外の研究者とコミュニケーションと取ることを目標に行いました。初めは原稿に頼っている生徒もいましたが、3回目になると聴衆を見ながら説明し、留学生からの質問にも頑張って英語で答える様子が見られるようになっていました。

後半は、本校でSSH活動に取組んだ宮本氏が、現在北海道大学大学院で取り組んでいる研究内容(小惑星から回収した微粒子の分析など)について英語でミニレクチャーをしてくださいました。ミニレクチャーの後は、自身の高校時代の経験を振り返りSSHでの学びが現在の進路にどのように生かされているのかという事をわかりやすく講演してくださいました。

宮本氏のお話には現在SSH活動に取組んでいる1,2年生も大きな刺激を受けたようでした。

この日の英語での研究発表や留学生との科学コミュニケーションなど、普段の授業ではなかなか経験することのできない有意義な発表会となりました。